マノヴィッチ『ニューメディアの言語』の刊行

2009年頃から翻訳に取りかかっていたレフ・マノヴィッチの『ニューメディアの言語』(Lev Manovich, The Language of New Media, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001)が、ようやくみすず書房から刊行された。おりしもこの夏に、本書の続編とも言えるマノヴィッチの新著『ソフトウェアが指揮を執る』(Software Takes Command, Bloomsbury Academic, 2013)が刊行されたので、いわば「周回遅れ」の邦訳刊行なのだが、それでもまったく色あせることのない、ニューメディア研究の基本文献である。

ニューメディアの言語―― デジタル時代のアート、デザイン、映画

- 作者: レフ・マノヴィッチ,堀潤之

- 出版社/メーカー: みすず書房

- 発売日: 2013/09/14

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (8件) を見る

The Language of New Media (Leonardo)

- 作者: Lev Manovich,Roger F. Malina PhD,Sean Cubitt

- 出版社/メーカー: The MIT Press

- 発売日: 2002/02/22

- メディア: ペーパーバック

- 購入: 2人 クリック: 23回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

本書については、近日中に発行される表象文化論学会のウェブ・ニューズレター『REPRE』の最新号(19号)の巻頭言として、「ニューメディア時代のミディウム」と題した記事を書いたので、公開された暁にはそちらもぜひ参照して欲しい。(10/17追記:10月15日に公開されたので、リンクを追加した。)

『ニューメディアの言語』が取り扱っているのは、1990年代にとりわけ急激に進行した「文化のコンピュータ化」という現象である。1990年代というと、もはや「近くて遠い過去」といった感じで、視覚文化にコンピュータやデジタル化の波がどのように押し寄せたのか、にわかには思い出せないくらいだが、アトランダムに挙げれば、コンピュータのパーソナル・ユースの一般化、インターネットの爆発的な普及、デジタルカメラやDVDなどの新しいデジタル媒体の急速な普及、ゲームのグラフィックスの洗練化、ハリウッド映画制作におけるCG利用の拡大(『ジュラシック・パーク』や『タイタニック』など)、新しいアイデアをさまざまに盛り込んだメディアアートの隆盛(ジェフリー・ショーなど)といった事柄がただちに思い浮かぶ。「ソーシャル」も「クラウド」もまだ前景化されていなかった時代ではあるが、ともかく、デジタル化の波が文化の領域にもとどめがたく流れ込んできた変革期だったことは間違いないだろう。

マノヴィッチは、そうしたデジタル黎明期における文化の未曾有の変容が、はたして、印刷術の発明に匹敵するような文化の根本的な転換なのか、それとも従前のメディア史の延長線上にある現象にすぎないのか、と問いかける。

マノヴィッチの答えは、そのどちらでもある、というものだ。一方で、19世紀前半以来のコンピュータ計算と各種メディア・テクノロジーの2つの歴史の合流点に登場する「ニューメディア」は、原理的にはコンピュータで計算・操作可能なデジタルデータとしてのみ存在し(マノヴィッチのいう「数字による表象」の原則)、固有のかたちを持たない。その意味で、ニューメディアは、従来のメディアとは根本的に性質を異にし、「メディア」という概念そのものの再考を迫っている。

しかし、マノヴィッチはこの根本的な新しさを理論的に突き詰めていく作業は行わない。その代わりに、彼はウェブサイトやソフトウェア・アプリケーションから、コンピュータゲームやメディアアートのデザインに至るまで、コンピュータ化された文化の広範囲にわたる現象を縦横無尽に取り上げながら、ニューメディアがいま実際に取っている姿が、オールドメディア、とりわけ「映画」の慣習にどれほど多くを負っているかを検証していく。デジタル・メディアが原理的にはいかにそれ以前のメディアと断絶しているとしても、デジタル黎明期の実際の現れとしては、ニューメディアはオールドメディアと連続しているのである。

本書の広範囲にわたる議論をたどるときには、マノヴィッチの以上のような両義的な態度を念頭に置いた方がよいだろう。新しい文化的論理は、革命のごとくある日突然断絶をもたらすのではなく、実際上はオールドメディアの慣習を多々受け入れながら徐々に更新されていく、というのが本書におけるマノヴィッチの根本的な立場である。

本書の詳細目次は以下の通り。

序文(マーク・トライブ)

プロローグ──ヴェルトフのデータセット

謝辞

イントロダクション Introduction

個人的な年代記/現在の理論/ニューメディアをマッピングする──方法/ニューメディアをマッピングする──構成/用語──言語,オブジェクト,表象第1章 ニューメディアとは何か? What is New Media ?

メディアはどのように新しくなったのか

ニューメディアの諸原則

1 数字による表象/2 モジュール性/3 自動化/4 可変性/5 トランスコーディング

ニューメディアとは何でないか

ニューメディアとしての映画/デジタルの神話/インタラクティヴィティの神話第2章 インターフェース The Interface

文化的インターフェースの言語

文化的インターフェース/印刷された言葉/映画/HCI ──表象 対 制御

画面とユーザー

画面の系譜学/画面と身体/表象 対 シミュレーション第3章 オペレーション The Operations

メニュー,フィルター,プラグイン

選択の論理/「ポストモダニズム」と Photoshop/オブジェクトから信号へ

合成

映像のストリームからモジュール的なメディアへ/モンタージュへの抵抗/合成の考古学──映画/合成の考古学──ヴィデオ/デジタル合成/合成と新しいタイプのモンタージュ

テレアクション

表象 対 通信/テレプレゼンス──イリュージョン 対 行動/〈道具としての画像〉/遠距離通信/距離とアウラ第4章 イリュージョン The Illusions

合成的リアリズムへの不満

映画におけるテクノロジーと様式/コンピュータ・アニメーションにおけるテクノロジーと様式/ミメーシスのイコン

合成画像とその主体

ジョルジュ・メリエス,コンピュータグラフィックスの父/『ジュラシック・パーク』と社会主義リアリズム

イリュージョン,ナラティヴ,インタラクティヴィティ第5章 フォーム The Forms

データベース

データベースの論理/データとアルゴリズム/データベースとナラティヴ/範列と連辞/データベース・コンプレックス/データベース映画──グリーナウェイとヴェルトフ

航行可能な空間

《ドゥーム》と《ミスト》/コンピュータの空間/航行の詩学/航行者と探検家/映画‐眼とシミュレータ/《EVE》と《プレイス》第6章 映画とは何か? What Is Cinema ?

デジタル映画と動画像の歴史

映画,インデックスの芸術/動く絵の手短な考古学/アニメーションから映画へ/再定義された映画/映画‐眼から映画‐筆へ

新しい映画言語

映画的なものとグラフィカルなもの──シネグラトグラフィー/新たな時間性──物語のエンジンとしてのループ/空間的モンタージュとマクロ映画/情報空間としての映画/コードとしての映画訳者あとがき

索引

本書は、「ニューメディア」の体験をボトムアップ式にたどるという明快な構成を取っている。第1章で「デジタル媒体」の存在論とも言うべき、ニューメディアの5つの原則を列挙したあと、続く各章では、デジタルデータを人間にとって了解可能なものとする「インターフェース」(第2章)、インターフェースを介在させることではじめて可能となる選択、合成などの「オペレーション」(第3章)、そうしたオペレーションを通じて出現するデジタル画像の外観という意味での「イリュージョン」(第4章)、そして「データベース」と「航行可能な空間」というデジタル・メディア特有のより高次の「フォーム」(第5章)が論じられる。最終章「映画とは何か?」では、「オールドメディア」である映画に改めて目を向けて、CGをふんだんに使ったデジタル時代の映画の新しいアイデンティティが解明されるとともに――「デジタル映画とは、多くの要素の一つとしてライヴ・アクションのフッテージを用いる、アニメーションの特殊なケースである」という定義はとりわけよく知られているだろう――、来たるべき映画言語の可能性が追究されている。

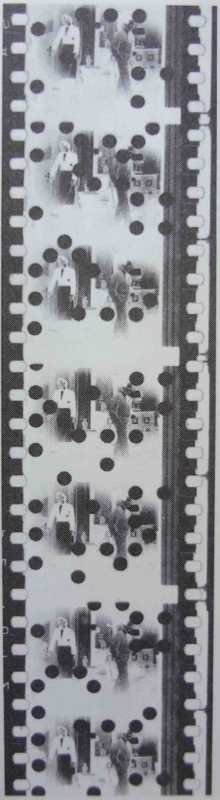

ところで、原書の表紙は、ツーゼのフィルムをあしらっている。ドイツの技術者コンラート・ツーゼは、1930年代末に自作したコンピュータの制御媒体として、廃棄された35ミリフィルムに穿孔したものを使っていた(右の図を参照。この図版は、マノヴィッチも本書で引用しているチャールズ&レイ・イームズの名著『コンピュータ・パースペクティブ:計算機創造の軌跡』から取ったもの。ツーゼのオリジナル・マシンは失われているので、当然、制御用のフィルム片もオリジナルであるはずはなく、おそらくこれはそれらしく作り直したものだろう。フィルムがネガフィルムであることも興味を惹く。コンピュータの制御のための素材となることで、元の映画作品は永遠に失われたのだ…)。

マノヴィッチはこのエピソードを、コンピュータ計算の歴史と、写真にはじまるメディア・テクノロジーの歴史(ともに19世紀前半に起源がある)が収斂する場を指す「ニューメディア」を象徴するものと考えている。穿孔されたフィルムがウロボロスのごとく円環を描いているのは、「映画」と「ニューメディア」の相互的な関係――つまり、ニューメディアが映画の慣習を多々受け継いでいるのと同時に、映画もまたニューメディアからの影響下で変容を余儀なくされているという関係――をうまく表している。その意味で、なかなか工夫されたカバーアートだと思う。

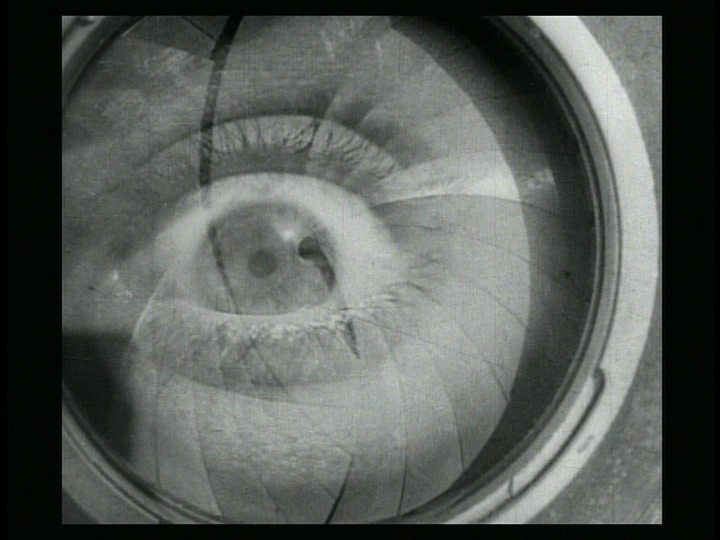

日本語版では、よりシンプルに、ジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』(1929)のラストショットからの画像――原書でも繰り返し使われている――を本書全体のエンブレムとして選択した。瞳を、しだいにシャッターを閉じていくレンズと合成したこの図像も、「イリュージョン」の章でマノヴィッチが「未来の超視覚」と呼んでいるコンピュータ・グラフィックスによるあまりにも完璧な視覚を象徴しているかのようで、なかなか喚起力があると思うのだが、いかがだろうか。