ゴダールの『さらば、愛の言葉よ』覚書(1)

今年5月のカンヌ映画祭でお目見えし、北米では10月下旬に封切られるや「スマッシュヒット」を飛ばしているゴダールの3Dによる最新作『Adieu au langage』(2014)が、日本でも来年1月に『さらば、愛の言葉よ』の邦題で公開されることになっている(公式ツイッター)。

北米で「スマッシュヒット」と書いたのは決して戯れではない。『Indiewire』記者のこのブログ記事によれば、まずニューヨークの2館で水曜日(10/29)に封切られた『Goodbye to Language』は最初の2日間で11,448ドルを売り上げ、別の記事によれば、週末までに興行収入は38,448ドルに至り、前作『ゴダール・ソシアリスム』(2010)が20週をかけて到達した32,977ドル(なんという少なさ!)を上回ったという。

もちろん、2館のみの上映なので観客の絶対数で考えればごく少人数に見られたにすぎないのだが、『Indiwire』誌などがインディペンデント系の映画作品のヒットの度合いを測定するのに使っているPSA(per-screen average)――いつからか使われ始めたこの尺度自体、わざと少ないスクリーン数で上映を始めるというマーケティング手法を生み出すなど、問題なしとはしないが――でみれば、驚異的に高い数字をたたき出した、ということなのだ。ともあれ、ニューヨークの2館がどうやら連日、なかなかの賑わいをみせていたことは間違いないようだ。

幸いなことに、わたしは本作をこの夏、パリで何度か見ることができた。カンヌ映画祭直後の5月下旬から封切られていたにもかかわらず、およそ2ヶ月を経過しても、カルチエラタンのシネマ・デュ・パンテオン――『ゴダール・ソシアリスム』もここで上映された――と旧アッカトーネ(2013年に破産し、今ではステュディオ・リュクサンブールと改称)での上映が続いており、週末ともなると依然としてそれなりの数の観客――といっても、数十人程度の規模だが――がやって来ていたのだ。

しかし、多くのゴダール作品の例に漏れず、『さらば、愛の言葉よ』も一度見たくらいでは咀嚼しきれずに打ちのめされ、途方にくれることしかできない。どぎつい3Dの効果(とりわけ、後述する度肝を抜く3Dの使用法)が目に焼き付き、ほとんど引用ばかりの台詞のうちのいくつか(特にゴダール作品に繰り返し出てくる引用)が妙に耳に残り、ホークスの『コンドル』やメルヴィルの『恐るべき子供たち』の引用(3Dのなかの2D)に心躍らせ、レマン湖畔をさまよい歩くイヌのロクシー(実際にゴダールの飼い犬で、撮影を担当したファブリス・アラーニョへのインタヴュー記事によれば、その映像は散歩のたびにゴダール自身が撮ったものだという)のいかにも聡明なたたずまいに感銘を受ける。

しかし、いわゆる「物語」の次元では、無名のキャストが逆光気味で撮られたり、あえてフレームから外されたりする画面が多いので、2組のカップルがいるらしいことは分かっても、そのどちらの話なのかときどき分からなくなる(容姿の似たキャストを使って、わざと区別が付かなくなるように撮られていると思えるくらいだ)。そもそも、ともに暴力的な夫から逃れた妻と、独身らしき中年の男という2組のカップルの出会いと別れの物語が語られている(らしい)ということさえ、最初に見たときにはおぼろげにしか把握できなかったという体たらくであった。

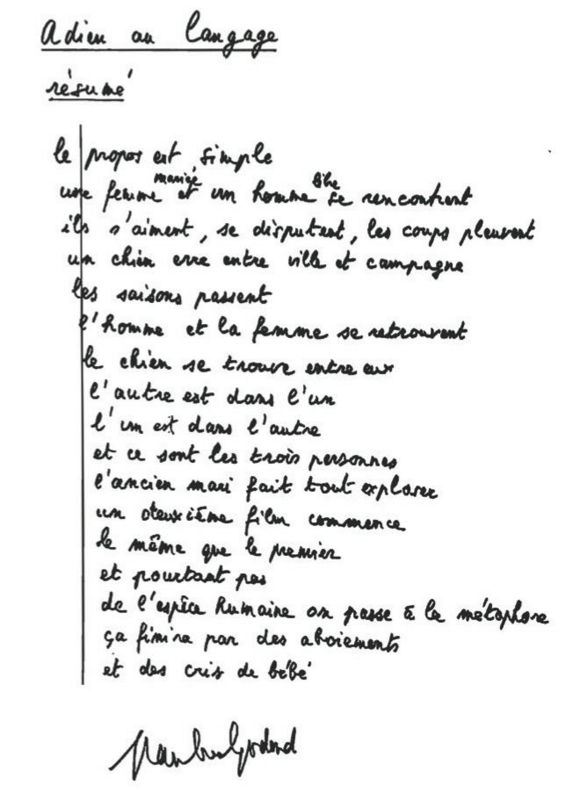

ゴダールは、プレスブック(ここでダウンロードできる)に手書きで右のような梗概を記している。ざっと訳せば、以下のようになるだろう。

話は単純だ。

ある人妻と自由な男が出会う。

二人は愛し合い、口論し、拳が雨あられと降る。

一匹のイヌが街と田舎のあいだをさまよう。

季節が移り変わる。

男と女は再会する。

イヌも二人のもとに居合わせる。

他方は一方の中にあり、

一方は他方の中にある。

それが三つの人格である(*)。

元夫はすべてを木っ端微塵にする。

二番目のフィルムが始まる。

最初のものと同じであり、

にもかかわらずそうではない。

私たちは人間という種から、隠喩に移行する。

締め括りとなるのは、〔イヌの〕吠え声と

赤ん坊の泣き声となるだろう。

(*)ゴダールが哲学者のレオン・ブランシュヴィックに帰している言葉。これについては、持田睦氏による解説を参照されたい。