亡霊に取り憑かれた映画――ペドロ・コスタの短篇をめぐって

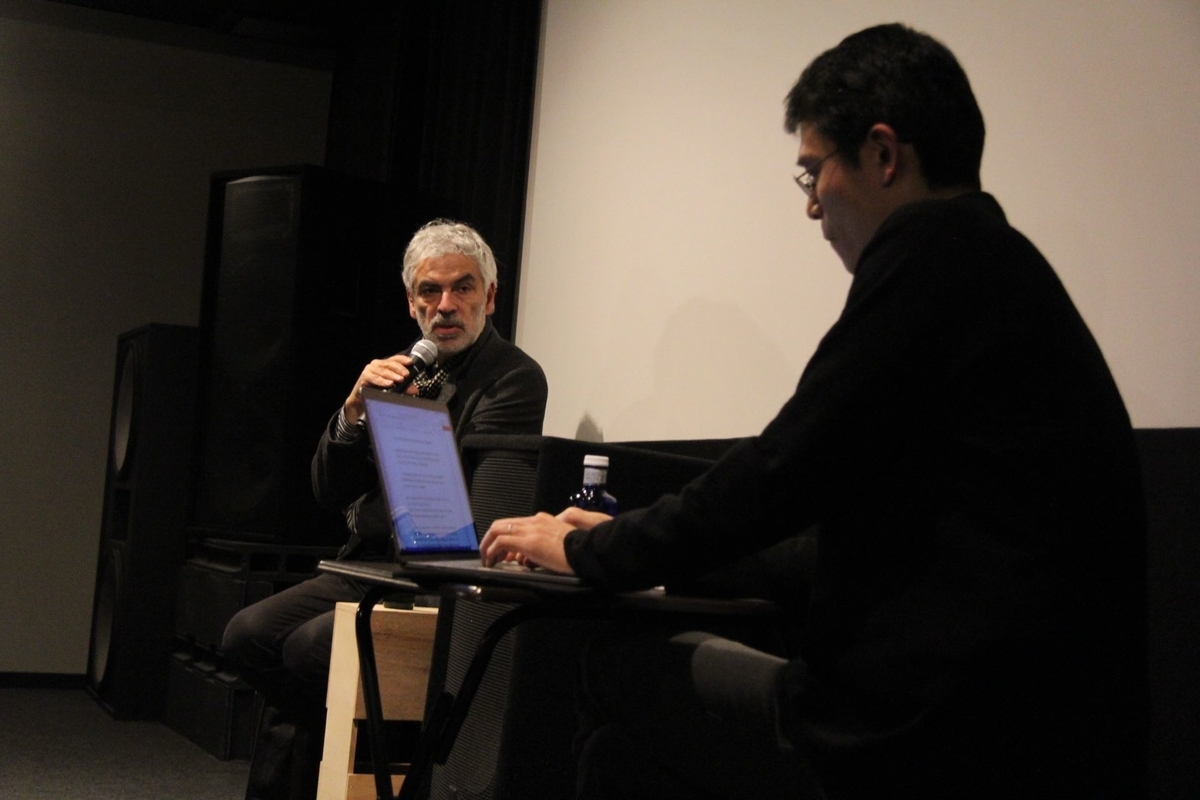

『ヴィタリナ』公開時に京都・出町座で催された「ペドロ・コスタ特集2020」の一環として、私が2020年10月17日(土)に行った彼の短篇をめぐるレクチャーを以下に採録する。レクチャーの実施に際しては、支配人の田中誠一氏にお世話いただき、司会進行も務めていただいた。記して感謝する。

なお、取り上げた短篇の基本情報は以下の通りである。

- 『タラファル』Tarrafal (2007)は、オムニバス映画『世界の現状』O Estado do Mundoの一篇で、『コロッサル・ユース』のDVDに日本語字幕版が収録されている。

- 『うさぎ狩り』A Caça ao Coelho com Pau / The Rabbit Hunters (2007)は、全州国際映画祭のデジタルプロジェクトの一環で作られたオムニバス映画『Memories』の一篇で、管見の限り、日本語字幕版はソフト化されていない。英語字幕版は、クライテリオンのDVD『Letters from Fontainhas: Three Films by Pedro Costa』のボーナスなどで見ることができる。

- 『わたしたちの男』O Nosso Homem (2010)は、『ホース・マネー』のDVDに日本語字幕版が収録されている。

どうもこんばんは、堀潤之と申します。この出町座では、去年の12月2日にペドロ・コスタ監督を迎えて『溶岩の家』(1994)の上映とアフタートークをするという催しがあり、その際にも私が聞き手を務めさせていただきました〔以下のエントリーに採録)。

tricheur.hatenablog.com

今晩、皆さんは4本の短篇をご覧になったわけですが、そのうち『六つのバガテル』(2002)についてはここではあまり触れずにおきます。というのもこの短篇は、ペドロ・コスタの長篇映画『映画作家ストローブ゠ユイレ あなたの微笑はどこに隠れたの?』(2001)のアウトテイクで作られたもので、少し別の文脈に属するからです。今回は他の3本、『タラファル』(2007)、『うさぎ狩り』(2007)、『わたしたちの男』(2010)についてお話しします。

召喚状とナイフ

まず、この合わせ鏡をなす3本の短篇のラストが共通していることは、すぐに分かります。そこに召喚状らしきものが出てきて、その内容からは、ジョゼ・アルベルトという青年がフォンタイーニャス通り49番地に住んでいて、カーボヴェルデ国籍で、1976年生まれで……、といったことが分かります。映画を撮っていたときには31歳だったこの青年に対して、移民局から出頭命令書が出ている。どうやら国外追放を命じられているようで、そのことについて話があるので出頭せよ、という当局からの要請が来ているんですね。もしかしたら母親も不法移民なのかもしれない。でも彼自身はどうもポルトガルで生まれているらしい、といったこともいろいろと見えてきます。ともかく、それは最後にしか明かされないものの、ジョゼ・アルベルトという青年が国外追放を控えた身であるということが話の前提になっているわけです。

これは3作品ともに出てくるシーンですが、ペドロ・コスタ作品の常連でもあるヴェントゥーラという初老の寡黙な男が野外にいて、そこにジョゼ・アルベルトが何か紙を持ってやって来ます。そのとき、ヴェントゥーラが青年に向かって「ご愁傷様」みたいなことを言う。その理由もラストになると分かります。つまり、青年に召喚状が出てしまったことをヴェントゥーラがすぐに察して、ついに国外追放になってしまったんだね、という意味で「ご愁傷様」という言葉をかけている。しかし観客は、この段階ではよく分からないわけですよね、なんで「ご愁傷様」と言われているのか。これは『わたしたちの男』にしかないショットですが、ジョゼ・アルベルトが道端で、最後に召喚状であることが判明する手紙を一心不乱に読んでいる。そこにヴェントゥーラとアルフレッドが通りかかって、ヴェントゥーラが握手するというシーンがあったと思います。そういうシーンがあれば、青年が何らかの深刻な手紙を受け取って、その内容をヴェントゥーラも察して「ご愁傷様」と声をかけたという流れがより明確に分かりますが、『うさぎ狩り』と『タラファル』だけだと、分かりにくいという印象を受けると思います。

召喚状の内容に関して言えば、「フォンタイーニャス」という地区、これは彼にとって非常に重要な場所ですよね。ちょっと復習しておくと、リスボンの近郊、北西辺りにアマドラという地区があって、その中の一つの通りがフォンタイーニャス通りです。言ってみればそこはスラム街のようなところで、カーボヴェルデ移民をはじめとする社会の下層で暮らす人たちが密集して住んでいるような場所だったわけです。この辺を補足すると長くなるのですが、ペドロ・コスタは第三作の『骨』(1997)という作品でフォンタイーニャス通りとの出会いを果たし、以来、それが自分から離れないようなトポスになっている。特に『ヴァンダの部屋』(2000)という作品はフォンタイーニャス通りに住んでいる麻薬中毒者のヴァンダという白人女性にフォーカスした作品ですし、2000年代初めにその通りが解体されて更地になり、そこにもともと住んでいた人たちが新しく建造された低所得者向けの住居に移されることになりますが、その後もフォンタイーニャス通りを再構築したような場所が『ヴィタリナ』(2019)に至るまでずっと出てくる。つまり、ペドロ・コスタにとってのフォンタイーニャス通りというのは、中上健次にとっての路地、あるいはフォークナーにとってのヨクナパトーファ群のようなトポスとして機能しているわけです。

ともかく、これらの短篇が撮られた2007年の時点では、現実のフォンタイーニャス通りはすでになくなっていたわけですよ。だから実はあの召喚状が本物なのかどうかちょっと微妙なところで、フィクションの召喚状である可能性も高いような気がします。実はあの青年は『ホース・マネー』(2014)にもクレジットされているんですね。映画の中盤で「アルト・クテロ」という歌が流れてカーボヴェルデ移民たちの暮らしの情景が映し出されるポートレートみたいな部分があって、確信はありませんが、その中に写っている一人がジョゼ・アルベルトではないかと思います。少なくとも『ホース・マネー』が作られた2014年には彼はまだ国外追放されていなくて、そこにいますので、あの召喚状はフィクションなのかもしれません。

ラストシーンのもう一つの大きな要素は、召喚状にナイフが突き立てられているという点ですよね。つまり、青年が今いる場所から権力によって追い立てられてしまうことに対して、共感を伴う静かな怒りが表明されている。『ホース・マネー』のラストシーンも、何本か並んだナイフのショットで終わるんですね。まあ、ナイフショップのナイフなんですけれども、ともあれナイフで終わる。ペドロ・コスタの映画は、声高な政治的メッセージがあるわけではないのですが、現状に対する異議申し立てが、まさにナイフがぎらりと鈍く光るような仕方で作品の底に眠っている。そういう次第で、このラストシーンを踏まえた上で、他のエピソードにも目を向けてみたいと思います。

青年と母親の会話

『タラファル』と『わたしたちの男』の冒頭は、ジョゼ・アルベルトとその母親が会話をしているシーンでした。『うさぎ狩り』には出てきませんが、このシーンは別テイクではなくまったく同一です。続けざまに見ていても、ちょっと迷うわけですよね。もしかしたら微妙に違うのかもしれない、という疑いを拭いきれないのですが、同時に二つのプレーヤーで動かしてみたところまったく一緒でした(笑)。

さて、ジョゼ・アルベルトはその母親と思しき女性に、カーボヴェルデに戻ったらどこに住むのかと尋ねます。実家を上に建て増すんだ、みたいなことも言う。お父さんの実家はどうなってるのかと聞くと、廃墟になっている、と。じゃあそこに住もうかなと青年が言うと、あんな所に住めるわけがないと言われる。このように、他愛のない話にも聞こえる、そんな話が始まるわけです。電気も水道もないとか、みんなカーボヴェルデの家を出て行ってしまってもう誰もいないとか、強制送還された人しかもう住んでいないとか、そういう強制送還のテーマが最初の母親との会話の中でもちょっと出てきます。なのでこの部分は、長らく故郷に帰っていない移民の女性が故郷の家を懐かしんでいるという、望郷(サウダージ)のテーマをストレートに出したようにも見えますが、そもそも青年が強制送還される身であるが故にその話題になっているということが最後まで見ると分かってきます。

台詞の細部まではもうあまり覚えていないかもしれませんが、たとえば、友達がカーボヴェルデのサンタナという場所に住んでいるんだ、と青年は言う。その友達は以前に刑務所の中で知り合った友達だ、とも言っていたので、これは後でよりはっきりしますが、青年はかつて収監されていた身であることも分かります。あと重要なこととして、青年は地名をあまり分かっていないし、いろいろと細部を聞いて確認していますので、おそらく一度もカーボヴェルデに行ったことがない。今からその一度も行ったことのない母国に強制送還されようとしている、という状況があるわけです。

母親との会話も後半の方になると、ちょっと位相が変わるんですね。死神だか悪魔だか、変な存在の話になる。これは何度聞いても分かったようでよく分からないのですが、どうも人に忍び寄って知らない間に手紙を差し込み、それを元に連行していき、頭をかち割って血を吸い、殺してしまう。その存在に出くわしたら、もうどうしたって逃れられないんだ、と。青年は、いやあ俺だったらかわすよ、などと言って強がりますが、無理無理、必ず死ぬんだ、と。その話の末尾では、最近崖から落ちて転落した少年も、本当はそいつに殺されて、そのことを死んだ少年が自ら告げに来たんだといったことも語られます。つまりここでは、〈亡霊〉のテーマがさりげなく出てきているわけです。この死神のような存在は、明らかに国外追放の命令を下しにくる行政官なり何なりのアレゴリーですが、それにとどまらない民間伝承的な倍音みたいなものがある――これがたとえばカーボヴェルデの伝説などと関係しているのかどうかは調べた限りではよく分からないのですが。殺された少年がいわば霊的存在になって、そいつに殺されたことを自ら告げに来たというようなちょっとしたエピソードも、会話を一挙に神話的な次元に引き上げている感じがしますね。ペドロ・コスタだと思って見ていたらアピチャッポンの世界にちょっと迷い込んでしまったかのような瞬間がここにあります(笑)。

演技のメソッド

以上、母親と青年の会話の内容について見てきましたが、これがどう撮られていたかを思い出してみると、基本的にワンショットですよね。途中でタイトルが出てきて分割はされるので、厳密には2つのショットですが、とにかく一続きで撮られているわけです。でも、いくら雑談みたいな話であるとはいえ、普通に適当に喋ってあんなに淀みなく、2人で丁丁発止で7、8分にわたって喋り続けることは普通できないですよね。そう考えると、かなり入念に準備して、リハーサルを経て撮られたものだということが見えてくる。実はペドロ・コスタには少なくとも『ヴァンダの部屋』以降ずっと採用しているやり方があり、ここでもそのやり方が採られているんだろうと思います。

それが何かというと、まず、彼らは素人、非職業俳優です。カーボヴェルデからの移民ですね。ついでに言うとクレオール語という、ポルトガル語がもとになった、そのかなりきつい方言みたいな言葉で喋っているはずです。私は一言も分かりません。ポルトガル語もあまり分からないのでそのクレオールが一言も分からないのは当然ですが、ポルトガル語のネイティヴであっても慣れないと聞き取れないようです。フランス語にもクレオールのフランス語がいくつかありますが、たとえば私は普通のフランス語はある程度分かりますけれど、クレオールのフランス語はやっぱりほとんど分からないので、そういう感じかと想像しています。ともかくペドロ・コスタにとっても半ば外国語のような言葉ですべてが語られていることには留意すべきでしょう。

素人を使ってシーンを構築していくとき、基本的には彼ら自身の話、彼ら自身が自分で話せる話がもとになっているはずです。カーボヴェルデの家はどうなっているかとか、後半の民話的な話なんかも、彼ら自身が知っていた話だと思うんですね。そういう話を語らせて、その素材をペドロ・コスタがだんだん純化していく。つまり、単にそれをそのまま即興的に喋らせるのではなくて、おそらく多少切り詰めたり、ちょっと時間を置いてもう一回再演させたりして、いわばどんどん濃縮して、純度を上げながら、「シナリオ化」していくわけです。

最新作の『ヴィタリナ』は、まさにその方法が非常にうまくいっている例だと思います。『ヴィタリナ』については詳しいお話はできませんが、ヴィタリナという、夫の死の3日後にカーボヴェルデからポルトガルにやってきた女性がいて、その人が夫の〈喪の作業〉のようなことをずっとやっていく、という話です。そこで語られる話は、おそらくほとんどすべてヴィタリナ自身が持ち込んだもので、ヴィタリナ自身の思い出であったり、ヴィタリナ自身の考えであったりするはずです。それをペドロ・コスタが聞き取りながら、どんどん濃縮していって、かなり緊密な劇に仕立て上げていくわけです。『ヴァンダの部屋』もそのように作ったと本人は言っているのですが、『ヴァンダの部屋』を見ると、単にヴァンダにいろいろやってもらって、麻薬を吸引したり家族や知人と喋ったりするのを単に撮ったようにも見える――ペドロ・コスタはそうではないと言うわけですけれど。『ヴィタリナ』になると、明らかに即興の演技ではないので、ペドロ・コスタの独特なメソッドがとりわけ見て取りやすい作品だと言えるでしょう。

同じように素人の体験や記憶を濃縮して劇にするということをこの短篇でもやっていたんだろうと思います。だとするなら、何度もリハーサルをして、自分の言葉を自分でもう一回言って再演しているので、単なるドキュメンタリーではないし、他人が作ったフィクションを演じているのでもない。そういうドキュメンタリーともフィクションとも言い難いような境地が、基本的には『ヴァンダの部屋』以降のどの作品でも作り出されているということになろうかと思います。

父親と息子のテーマ

次に、青年のジョゼ・アルベルトが語るうさぎ狩りのエピソードに目を向けてみましょう。これは3作品共通で出てきます。アルフレッドという初老の男が棒切れを持ってうさぎを捕ろうとしているわけですが、そんな棒切れでは無理だ、みたいなことを言うところから始まります。実は『うさぎ狩り』の原題は、「うさぎを棒で狩る」というもので、棒で狩るのは無理だということがタイトルにも示唆されている。ジョゼ・アルベルトは巣穴の前で芋を入れる袋を広げて捕るとか、フェレットを飼ってそれで追い立てて捕るといったコツを喋るんですが、その技を刑務所で学んだとも言っているので、先ほど少し触れたように、彼が刑務所に入っていたことがはっきりと分かります。それから、会話の中には父親の存在への言及もあります。面会に来ていた父親に毎回うさぎとか鶉とかを渡していた、と。ヴェントゥーラという寡黙な初老の男の方がその父親の友人だったということも、台詞から読み取れます。青年の収監中に父親が亡くなって、許可をもらって埋葬に行った、というエピソードも語られていたと思います――なんだか記憶力テストみたいになってきました(笑)。ここで重要なのは、ヴェントゥーラが、青年の父親を知っている人物であるということです。つまり、ヴェントゥーラとジョゼ・アルベルトという青年との間には擬似的な父子関係があるようにも感じられます。

長篇の『コロッサル・ユース』(2006)――これはヴェントゥーラ主演の映画です――がまさに「父と子」の話なんですね。ヴェントゥーラという「父」が、あちこちにいる架空の「子供たち」を訪ね歩くのが作品の骨格になっているわけです。端的に言えば、それによってヴェントゥーラのような移民の第一世代と、その息子や娘くらいの年齢のより若い第二世代の移民の体験を両方視野に入れるという意図が『コロッサル・ユース』にはあるだろうし、この短篇にもそれがあるように思われます。

亡霊に取り憑かれた映画

映画の別の部分、これは最初と最後に分かれているのですが、父親世代にあたる人物としてヴェントゥーラの他にもう一人、アルフレッドという人物が出てきます。彼は『タラファル』にはあまり出てこなくて、『うさぎ狩り』と『わたしたちの男』に多く登場するのですが、『うさぎ狩り』の冒頭ではアルフレッドが「警官を殺せ」と落書きされた壁の前で寝転がっていましたね。ヴェントゥーラも別の所で寝転がっていて、むくっと起きる――彼らはホームレスという設定かと思われます。そして、アルフレッドが身の上話を始める。もう失業して、妻にも追い出されて、しまいには離婚させられた。アマドラという所に流れ着いてバラックに寝泊りをしていたら子供に石を投げられた。空腹のあまり野原に行ってうさぎとか鳩とかを捕まえたけど、みんなことごとく病気で傷んでいるので妹に怒られた、といった話をします。ここでアルフレッドが語っているのは、かなり昔の思い出だと思われます。つまり、1970年代あたりに初めてポルトガルにやってきて建設労働者になり、早速失業していろいろ悲惨な目にあったという、かつての話をしているのであって、最近失業したわけではないんじゃないか。というのも、固有名詞ではアマドラという地名しか出てこないのですが、アマドラというのはフォンタイーニャス通りがある地区の名前です。ここではそのフォンタイーニャス地区の発端といいますか、その最初期の姿というのが話題になっているんだと思います。これについては後でまた振り返ります。

また、おそらくホームレスであるヴェントゥーラとアルフレッドには、幼稚園のような施設の食堂で働いている若い友人がいて、彼らはその人にスープを分けてもらっています。これは移民同士の連帯という、比較的心の温まるシーンですが、そのシーンでヴェントゥーラがぽろっと「俺はたくさんの幽霊に取り憑かれているんだ」と言うわけです。これは『うさぎ狩り』だけに出てくる台詞なんですが、結構重要な台詞でしょう。先にも触れたように、母親の話にもちょっとした霊的存在が出てくるし、「たくさんの幽霊に取り憑かれている」というのは、普通に考えれば、自分の仲間たちの中に死んだ人がたくさんいるということだと思いますが、最後の方でも誰々が死んだ、みたいな話が出てくる。実はこれから述べますように、アルフレッドは多分死んでいるんですね。そういうこともうっすらと分かってくるので、この「幽霊に取り憑かれている」というヴェントゥーラの台詞は、この3つの短篇の中で最も重要な台詞とさえ言えます。

最後にヴェントゥーラとアルフレッドがバラックで会話を交わすシーンが出てきます。これはちなみにジョゼ・アルベルトとその母親が喋っているバラックとまったく同じなんですね。バラックをほとんど映画のセットのように使っているわけですが、そこで2人の初老の男が会話を交わしています。その時もアルフレッドが――彼はなんだかひたすら悲惨な人で――知らない土地に行って彷徨い歩いて、レストランに入って食事をしたら絡まれて警察沙汰になり、ボコボコにされて、どうも俺殺されたみたいだ、みたいな話をしていますね。自分が死んでいるのかどうかも確かじゃない、などと言って終わるわけです。この摩訶不思議な話を額面通りに受け取ると、アルフレッドという人物はすでに死んでいて、ほとんど亡霊のような存在として出てきている――そう言われてみると、そういう風貌のような気もしてくる方ですが――ということになるかと思います。お前の金歯を抜いて葬式代にしたんだ、というような台詞も出てきます。

ラストの一つ手前のシーンでヴェントゥーラとアルフレッドが観客に背を向け、バラックを前にして庭で喋っているシーンがありますが、3作品でテイクが微妙に違いますよね。そのシーンには猫が出てきて、少しずつ違った動きをしているので、映像としては別テイクを使っていることが分かる。音声は、同時に流してみたらぴったり一致しましたので(笑)、まったく同じサウンドトラックを使っている――ヴェントゥーラたちは背中を向けていてリップシンクの必要がないので、撮影時にはおそらく黙っていたのでしょう。そのシーンではネネという名前の友達も若くして40代くらいで死んでしまったと言われます。やはり、死者たちに取り憑かれた映画といいますか、ヴェントゥーラのような移民第一世代にとっては――建設労働者ですから、いろんな事故とか貧困とかで思いがけない不慮の死を遂げる人が多いんだと思いますけれども――、そういうかつて共に歩んだ仲間に捧げるエレジーという趣も見えてくるように思います。

アルフレッドは同じ箇所で、「最初にここに来た頃は家は一つもなかった」と言います。そういう台詞からも、おそらくフォンタイーニャス地区が形成されつつある頃――もともと空き地だったところに移民がどんどん来て、掘っ立て小屋を建て、いわばスクワットしてしまうという成り立ちだと思われますが――、その最初期の頃が回顧されているのかなと思います。

また、アルフレッドは「夜に出歩こうものなら人に襲われて殺されてしまうんだ」と言う。「黒人にか白人にか?」と聞かれると、「白人に殺されてしまうんだ」と言うわけです。このやり取りも謎めいていて、もしかしたら一般的なことを言っているだけ、つまり黒人労働者として白人につねに迫害されるという意味なのかもしれませんが、ヴェントゥーラたちが来た時代は、おそらく1970年代前半です。1974年にはいわゆる「カーネーション革命」があって、サラザールの独裁体制が無血クーデターによって終わりを告げるますよね。でもそのとき実はカーボヴェルデからの移民はあまり解放されず、むしろ解放軍である革命軍に襲われないように身を隠していた、という話があって、それが『ホース・マネー』の着想源にもなっています。それを踏まえると、どうもこの短篇の一番最後の「白人に殺されてしまう」というやり取りも、カーネーション革命がカーボヴェルデからの移民にとっては何ら解放をもたらすものではなく、むしろ恐怖の対象だったことを示唆しているようにも思います。

そういうわけでこの3作品は、単体で見るよりも、合わせ鏡のようにして、さらに長篇の『コロッサル・ユース』や『ホース・マネー』と突き合わせて見ることで、いくつもの細部が輝いて見えてくると思った次第です。以上、ご覧いただいたばかりの短篇をめぐる記憶力テストみたいになってしまいましたが、とりあえず私の話はこのくらいにして、何かあれば質問をお伺いしようかと思います。どうもご清聴ありがとうございました。

質疑応答

――ありがとうございます。今回、ペドロ・コスタ監督の作品ではなくて、ペドロ・コスタ監督を撮った『オール・ブラッサムズ・アゲイン』(2007)という作品があるのですが、あれはもうご覧になりました?

あれはまだ見ていなくて、今回の特集上映で見るつもりです。フォンタイーニャス地区は、もちろん現実にある時期まで存在していたわけですけれど、その映画には出てきますかね?

――いや、これは『コロッサル・ユース』を作っているときの映画なので、基本的には出てきていないと思います。過去ですよね、それに関しては。『オール・ブラッサムズ・アゲイン』は2007年の映画なんですよ。

メイキングに近い作品ですよね。舞台裏をあまり知りたくないという躊躇はあるんですよね。というのも、たとえばフォンタイーニャス通りとか、ペドロ・コスタの映画を見ていたって、客観的にどんな通りなのかは全然分からないわけですよ、『ヴァンダの部屋』とかを見ていても。それが分かっちゃうと良くないのかな、という気もしたりして。実はGoogleストリートビューとかで確かめると、今は跡地なのでほとんど何もないとはいえ、だいたいどんな所なのか分かります。本当に工場通りですよね。小さな工場とか倉庫とかがいろいろあるような。まあ、リスボンの郊外なんですけどね。

――この間なんかツイッターで発信されていましたよね。

ええ、『コロッサル・ユース』でヴェントゥーラが住んでいるカサル・ダ・ボバという新しい住宅が今でもあるので、ストリートビューで見ると、ああこんな所なんだって分かるわけですよ。映画の魔法が消えてしまいますので、自分でやっておいてなんですけれど、まあ、そのツイートは見ないように(笑)。

――たくさんの方がすでに見られていると思いますけれど(笑)。では、皆さんのほうで、何か堀さんに聞きたいことはございますでしょうか。

[質問者1]同じ場面が出ることは、亡霊に取り憑かれていることと関係していると思います。僕はペドロ・コスタ監督は初めてですが、フォークナーにも亡霊に取り憑かれる話があるし、彼の小説の中にもフォンタイーニャス通りみたいな所があるんですね。だからフォークナーに近いかなと思う。

なるほど、亡霊のテーマですよね。それと反復的にシーンが使われているっていうのは確かに関係している気がしますね。ありがとうございます。

――その繋がりで言うと、ストローブ゠ユイレも同じようなことを大事にされる作家だと思うんですけれど、その辺はいかがでしょう。一本目の『六つのバガテル』はペドロ・コスタ監督の長篇『あなたの微笑はどこに隠れたの?』という、ストローブ゠ユイレが映画を作っているところを撮っているメイキングのような作品ですが、ストローブ゠ユイレも同じようなショットや場面を別の作品に使っていくような作家になっていった、というところがあるかと。

そうですね、ペドロ・コスタの映画で取り上げられている『シチリア!』(1998)に関して言えば、別バージョンがいくつかあるのですが、あれ微妙に違うんですね。別のテイクを使っているので、今回のペドロ・コスタみたいに全く同じシーンを使うというのは、あまりストローブ゠ユイレにはないような気がしますね。

[質問者2]そもそも、ほとんど同じ素材で、どうして何回も作り直したのでしょうか?

少なくとも最初の2本(『うさぎ狩り』『タラファル』)は注文ですよね。他のオムニバス映画に組み込むために注文を受けたということなので、もしかしたら単に適切な素材がなかっただけかもしれない(笑)。とはいえ、双子みたいな作品を作ろうという意図は明白にあったでしょうし、それが先ほど[質問者1]さんがおっしゃった亡霊性とも繋がっている、ということはあり得ると思いますね。

ただ、現実的になかなか素材がないということもあり得ると思うんですよ。というのも、さっき言ったような作り方をする監督なので、やっぱり厖大な時間がかかるわけです。新しい被写体の人と会って一週間後には撮れる、という具合には進まず、一年単位で時間が経っていく。だからペドロ・コスタも30年で9本か10本ぐらいしか長篇を撮っていないわけで、それだけの時間がかかるということでしょうから、そもそも短篇というフォーマットとはあまり合わないのかもしれないですね。ちなみに何かで読んだのですが、この短篇、確か一ヶ月半ぐらいで撮ったと言っていました。それまでの撮影で勝手知ったる人たちだったと思いますが、あの二十数分を撮るために一ヶ月半ぐらいなので、やはり、かなり時間をかけているということは言えると思います。

[質問者3]今回の短篇3作品以外にも『コロッサル・ユース』とか、21世紀に入って以降、結構カメラが低い位置で、動かないショットが多いと思うのですが、これは小津安二郎の映画と何か関係があったりするんでしょうか?

それについては、ペドロ・コスタ自身がかなり強く、『ヴァンダの部屋』は小津なんだ、みたいなことを言っていますね。まあ、小津にかなりインパクトを受けたことは本人も語っていますし、もちろん描かれている情景は全然違うんですけれども、固定カメラも含めて、形式面でのラディカルさも――小津もある意味では狂気じみた人ですので――通ずるところはあるかと思います。

――去年12月に来たときは、ずっと成瀬巳喜男のことを言っていましたよね。

多分マイブームなんだと思います。小津とは多分、若い頃に出会った。つまりペドロ・コスタは59年生まれですが、ちょうど彼が20代ぐらいのときにヨーロッパで小津のレトロスペクティブが結構開かれていた――それより年長だと溝口とかになるんですけれど――というのが一つあるんでしょうね。成瀬は紹介されたのがもっと後で、ある時期はみんなこぞって成瀬、成瀬と言っていました。21世紀の最初ぐらいですかね。まあ、まったく別の意味で、やはり成瀬にもいろいろ感じ入るところがあるのではないかと思います。男女関係はペドロ・コスタにとっても実はかなり重要だと思うので。

――女性を撮るという点では、今回の『ヴィタリナ』も女性ですし。

そうですね。あと、成瀬といえば情けない男たちがたくさん出てきますけれど、『ヴィタリナ』の男たちも結構情けないですよね。まあ、遊んじゃって、みたいな感じの人たちなので、その辺も通じているのかもしれないですね。

[質問者4]さっきの話に戻るのですが、初老の男性のうちの一人がもうすでに亡くなっているという話について、最後の方に、日本人の感覚からいくと粗忽長屋みたいな感じで、お前はもう死んでいるんだから、みたいな話が次々と出てくるんですけれども。スープを青年によそってもらうシーンに関しても、2回見ても2回とも、実体のある者がよそっているようには見えないんですよね。儀礼的な感じがして、しかもそれを亡霊がおいしいって言って食べているのが、あれは施餓鬼会という概念にも近いですね。

それはおっしゃる通りじゃないかと思いますね。とても面白い観点だと思います。

――最後にひとこと『ヴィタリナ』のご感想を。

え、感想ですか? いや、私もう一回見たいんですけれども、やっぱり傑作だと思います。『ホース・マネー』も素晴らしいですが、ヴェントゥーラという人は、ある種の逸脱者ですよね、多分、本当に。その彼に基づいて作ると『ホース・マネー』も結構ぐちゃぐちゃで、記憶の混乱みたいなものが前面に出てきて、まあそれが素晴らしいわけですが、ちょっとしんどいところもある。『ヴィタリナ』はもっととっつきやすいんですよね。非常にストレートな、いろいろな感情が素直に力強く現れてくるような感じで。ペドロ・コスタをまったく見たことがない人が見ても、訴えかけてくるものが大きいんじゃないか、という感じがします。

――新しいステージというか、一周して新たなペドロ・コスタのフィルモグラフィが始まる、みたいな印象があるような。

そんな気もしますね。ただ、さっきも少し話したメソッドがあるので、よほどの人が現れないと撮れないというジレンマがある。まず、ヴァンダがいたわけですよね。その後ヴェントゥーラというやっぱり凄い人が出てきて、ヴィタリナもものすごい存在感がありますよね。それに匹敵するような人が出てきたら作れるんだろうし、あるいはまったく別のことを考えているかもしれないですね。

――ありがとうございます。今週の木曜まで特集が続きまして、『ヴィタリナ』が金曜から始まります。ぜひ皆さん、本当に素晴らしい作品なので『ヴィタリナ』を見ていただければと思います。非常に美しい作品、力強い作品でびっくりします。堀さん、今日は去年に続きありがとうございました。

サミュエル・フラーの映画世界

※ シネマヴェーラ渋谷でのサミュエル・フラー特集(2025年3月8日〜3月21日)を祝して、2005年に発表した拙文「サミュエル・フラーの映画世界」を再録します。『ショック集団』、『裸のキッス』、『ストリート・オブ・ノー・リターン』を収録した『サミュエル・フラー傑作選DVD-BOX』(発売元:IMAGICA/販売元:紀伊國屋書店)の封入ブックレットに掲載されたもので、フラーの初DVD化だったはずです。

黒眼鏡のアメリカ人

「映画とは戦場のようなものだ。愛、憎悪、アクション、暴力、死、一言で言えばエモーションだ」。ジャン゠リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』(1965)のパーティーのシーンで、主人公ジャン゠ポール・ベルモンドは、壁際で孤独に葉巻をふかしている黒眼鏡の男に話しかける。男はどうやらアメリカ人で、フランス語を解さないらしい。ベルモンドは傍らにいる女性に通訳してもらって、男に「映画とは何かずっと知りたかった」と問いかける。冒頭に引いた台詞は、それに対する男の返答で、以後、この文句は映画の最良の定義の一つとして、シネフィルの間で人口に膾炙することになる。

この人物は、言うまでもなく、サミュエル・フラー。1949年から64年にかけて、産業としての映画の凋落の兆しが見え始めたハリウッドで17本の低予算映画を撮った後、彼はボードレールの『悪の華』を映画化するという企画のためにパリを訪れていた。批評家時代にフラーを高く評価していたゴダールは、その機会を利用してフラーに接触し、ちょうど撮影中だった『気狂いピエロ』に本人として出演するよう依頼したのである。『悪の華』の企画は流れ、フラーは以後、あふれんばかりの企画を胸に秘めつつ、しかし映画を撮る機会がなかなか訪れないという長い停滞期に入る。だが、『気狂いピエロ』へのカメオ出演によって、フラーはほとんど生きた伝説の域に達し、フラー作品を実際に見る機会がなくても、シネフィルの間である種の畏敬の念とともにその名をささやかれる存在になった。デニス・ホッパーの『ラストムービー』(1971)や、ヴェンダースの『アメリカの友人』(1977)、『ハメット』(1982)、『ことの次第』(1984)をはじめとする作品への出演が、「伝説」をさらに助長したことは言うまでもない。

フラーによる映画の簡潔な定義は、彼の作品世界を見事に要約している。実際、フラーは愛、憎悪、アクション、暴力、死という五つの要素以外の何も語っていないと言っても過言ではない。舞台が戦場であれ、犯罪都市であれ、フラーの登場人物たちは微細な感情の揺れ動きを体験するというよりは、愛が一瞬にして憎悪や暴力に転じ、不可視のアクションが炸裂する仮借のない世界を生きていた。そして、何よりも、フラーがベルモンドに返答するときの、簡潔な断言をぶっきらぼうに積み重ねる語り口——それは傍らの女性によるフランス語への通訳を介することで、さらに分断されている——は、フラー作品における物事の直截な描き方、映画全編が傍点で強調されているような強烈な表現方法を見事に反映している。まさに、警句の内容はもちろん、その言い方においても、自らの作品群を余すところなく言い表した至言と言って差し支えないだろう。

ジャーナリズム、戦争、映画

フラーは、ジャーナリズムと戦場を経て映画界入りしたという特異な経歴の持ち主である。彼は、1912年8月12日、マサチューセッツ州ウースターで、ポーランド移民の母レベッカとロシア移民の父ベンジャミンのあいだに生まれた。5歳になるまで一言も喋らなかった彼が初めて口にした単語は「ハンマー!」だったという。ローティーンのときから、オーソン・ウェルズの『市民ケーン』(1941)のモデルであるウィリアム・ランドルフ・ハーストの牛耳る《ニューヨーク・ジャーナル》紙でコピーボーイ(原稿運び係)として働きはじめ、大物編集者にしてコラムニストのアーサー・ブリズベインに私淑する。17歳でタブロイド紙《ニューヨーク・イヴニング・グラフィック》の事件記者として独り立ちし、ギャング、スリ、たれ込み屋、警官、娼婦のうごめく街の裏面を取材。その体験は、後の映画作りに内容面で多くの題材を提供しただけでなく、「事実」のみを直裁に追求する取材スタイルを通じて、映画の形式面にも大きな影響を及ぼしたと思われる。

フラーは豊富な取材体験をもとに、1930年代半ばから小説を書きはじめ、やがてハリウッドで脚本家としてのキャリアを開始する。第二次世界大戦がはじまったとき、すでに29歳だったフラーは、志願して歩兵となり、アメリカ第一歩兵師団(ビッグ・レッド・ワン)の伍長として、北アフリカ、シチリア島、フランス、ベルギーなどを転戦、ノルマンディー上陸作戦にも参加した。この戦争体験は、後のフラーの戦争映画に存分に反映されることになる。『鬼軍曹ザック』(1950)、『折れた銃剣』(1951)、『赤い矢』(1957)、『チャイナ・ゲイト』(1957)、『戦火の傷跡』(1959)、『陽動作戦』(1962)、そしてとりわけ自伝的要素を盛り込んだ『最前線物語』(1980)はいずれも、戦争映画の「噓」を荒々しく排除して、あたかも観客を戦場のただ中に引きずり込もうとするかのような性急さに満ちている。

なお、彼は終戦時に、チェコのズデーテン地方にある強制収容所の解放にも立ち会い、その様子を母親に送ってもらったアマチュア用の16ミリカメラで撮影したという(そのフッテージは、ユダヤ系の映画作家エミール・ヴァイスが1988年に撮ったドキュメンタリー『Falkenau, The Impossible(ファルケナウ、ありえないこと)』で見ることができる)。その時の恐怖を彼はこう語っている。「あれは恐怖じゃない。何か、そこにはないものなんだ! 人はそれを見てはいないんだ。だが同時に見てもいて、それがどうしてもありえない、信じられないことなんだ。恐怖以上のものだ。《ありえないこと》なんだ」。映像作家フラーの原点には、《ありえないこと》にカメラを向けるという行為があった。ジョージ・スティーヴンスがアメリカ軍に同行してアウシュヴィッツを16ミリ・カラーフィルムで撮影したからこそ、彼が戦後に撮った『陽のあたる場所』(1951)のエリザベス・テイラーが美しいのだという、ゴダールが『映画史』(1988-98)で開陳した胡散臭い説にならって、フラー作品の苛烈さをこの「原体験」に関連づけてもいいかもしれない。

フラーの物語世界

ジャーナリズムと戦争を経て、フラーは映画監督になる。1949年、独立プロデューサーのロバート・リッパートの誘いで、低予算の異色西部劇『地獄への挑戦』を十日間で撮影し、成功を収めたのである。以後、フラーは、基本的に製作、脚本、演出を一手に引き受けて、1964年までほぼ毎年、低予算の西部劇、戦争映画、犯罪映画などを撮り続けることになる。必ずしも撮りたいものが撮れるとは限らない当時のハリウッドの環境にあって、フラーは自分の脚本を自分で監督できる例外的な位置にいたと言える。

しかも、フラーには物語を語ることへの飽くなき欲求がある。少年時代からの数知れぬ取材体験に加えて、歩兵として戦場をつぶさに体験したフラーの頭の中には、視覚的な具体性を伴ったさまざまなエピソードが無数に詰まっているのだ。実際、同時期のハリウッドと比較すると、フラーは型にはまった物語から外れた特異な物語を多く語っている。たとえば、彼は他人に先駆けて朝鮮戦争を題材にした『鬼軍曹ザック』と『折れた銃剣』を立て続けに撮り、ヒロイズムとは無縁の過酷な戦場を描いている。また前者では、公民権運動が高まりを見せるずっと前に撮られたにもかかわらず、黒人差別についての言及があり、一般に知られるはるか以前に、第二次世界大戦中の日系アメリカ人の抑留について触れられている。あるいは、1955年の『東京暗黒街・竹の家』(日本公開当時に国辱映画とも言われたこの作品はスピルバーグの『マイノリティ・リポート』のもぐりの医者のシーンにも引用されている)ではロバート・スタック演じるアメリカ人男性と、山口淑子演じる日本人女性の対等な恋愛を描いて、ジョシュア・ローガンの『サヨナラ』(1957)に先鞭をつけている。さらに、1959年の『クリムゾン・キモノ』では、アメリカ人女性にアメリカ人を振らせて、恋愛の対象としてジェイムズ繁田の演じる日系二世を選ばせることで、画一的な人種表象に反旗を翻している。

フラーは、ハリウッドが長年にわたって徐々に築き上げてきた物語のステレオタイプ(それは観客にとっても居心地の良い虚構世界である)や決まり事(たとえば、異人種間の恋愛を極力、成就させないといったような)をあっさりと無視して、自らの体験した「事実」のみを参照項として物語を造形する。そのため、たとえば『鬼軍曹ザック』が右翼から親コミュニスト的かつ反アメリカ的と断罪される一方で、『拾った女』(1953)は左翼からコミュニストを血も涙もない悪人として描いていると非難される、といった事態が生じるのだ。しかし、「ジェファーソン的民主主義者」を自任するリベラリスト・フラーの目論見は、あらかじめ旗幟鮮明なイデオロギーに基づいた映画作りをすることにではなく、あくまでも直截な「事実」を提示することにある。そして、フラーの提示する物語は、現実と同程度に複雑であるにすぎない。だが、冷戦と赤狩りの時代のアメリカでそのような一種の倫理的な態度が理解されにくいものだったことは想像に難くない。

スクリーンの後ろの軽機関銃

フラーの作品は、内容面で同時代的なクリシェから逸脱していたのみならず、内容をどのように語るかというスタイルの面でも、きわめて独創的だった。同時代のハリウッドの監督たちが、1930年代から徐々に整えられてきたさまざまな映画的話法を駆使して、物語を滑らかに進行させ、観客を陶酔に導くことに腐心していたのに対して、フラーはそのようなことに一切、興味を持っていないようにみえる。実際、フラーの作品を見ると、ほとんど余韻を残すことのない素早い場面転換や、頻出する粗雑な「つなぎ違い」のために、時間がきわめて性急に、ぎくしゃくと進んでいく印象を受ける(時には滑稽な印象さえ生じる)。これは、時の推移を手際よく演出する「省略」の技法というよりは、「物語の時間」の連続性に楔のように打ち込まれる「切断」の契機と言えるだろう。フラーは映画が虚構でしかないことに苛立ち、強烈なアクション=エモーションによって、観客をフィクションの世界から荒々しく引き剥がそうとする。「戦争映画をやるときは、スクリーンの後ろに軽機関銃を据えて、上映中に観客が傷つくようにしてみたいもんだ……」。この兇暴で理不尽な欲望が、狭い意味での戦争映画に限らず、フラーの全作品を支配しているのである。

フラー作品にはあたかも署名であるかのように、気絶した登場人物の顔に水や氷をかけて目覚めさせるシーンがある。『拾った女』で気絶するジーン・ピータースは顔にビールをかけられて一挙に目覚めさせられ、『四十挺の拳銃』の保安官も気を失いかけるとコーヒーを顔にかけられる。『東京暗黒街・竹の家』のロバート・スタックも、『クリムゾン・キモノ』の屈強な韓国人も、『ベートーヴェン通りの死んだ鳩』(1972)で強請られる中国人政治家も、気絶すると、声をかけられたり揺さぶられたりすることなく、問答無用で冷水を浴びせられ、一瞬にして覚醒させられるのだ。ジョン・フォードは『騎兵隊』(1959)で、川縁で気絶したコンスタンス・タワーズを目覚めさせるにあたって、ジョン・ウェインにわざわざ帽子で水を汲みに行かせるというユーモラスな演出をほどこしたが、フラーにはそのような余裕はもはや残されていなかったのである。

時に「タブロイドの詩学」と名づけられもするフラーのスタイルは、物語の滑らかな連続性を犠牲にして、エモーションに満ちた強烈な瞬間をぶっきらぼうに提示するものだ。フラーにあっては、あらゆるショットがタブロイド新聞の見出しのように、強調されている。「わたしは映画における微妙さなどを信じてはいない。(…)それに、観客に衝撃を与えなければならない。(…)エモーションによって強い印象を与えようとするとき、そのエモーションを軽いものにしてしまったら、元も子もなくなってしまうんだよ」。この言葉にも、「微妙さ」によって精妙に構築された虚構を拒否し、「衝撃」によって観客を虚構へのまどろみから覚醒させようとするフラーの意志が明瞭に見て取れるだろう。

アメリカ社会の狂気——『ショック集団』

物語内容と語りのスタイルの両面で、粗雑で荒々しい独創性を発揮していたフラーの作品群は、傑作『ショック集団』(1963)で頂点に達する。狂気を装って精神病院に潜入して殺人事件の調査をする主人公の記者ジョニー・バレット(ピーター・ブレック)は、事件を目撃した三人の患者に近づき、彼らが正気に戻る一瞬を辛抱強く待って、犯人の名前を聞き出そうとする。しかし、『殺人地帯USA』(1960)のクリフ・ロバートソンが犯罪組織に潜入して復讐を遂げつつ、最後には死んでしまったように、二重のアイデンティティを保とうとする『ショック集団』のピーター・ブレックも、犯人を探り当てることに成功しながら、最後には「偽」のアイデンティティに呑み込まれて自分が狂気に陥ってしまう。

連続性のある動機が外面上不在で、唐突な発言や行動を繰り返す「狂人」は、「切断」の契機を際だたせるフラーの世界にふさわしい特権的な登場人物だ。しかも、3人の目撃者は、それぞれにアメリカ社会に巣くっている「病」を鋭くえぐり出すための媒体にもなっている。アメリカ南部の貧農ステュアート(『戦火の傷跡』の主役ジェイムズ・ベストが演じている)は、朝鮮戦争で捕虜になって洗脳され、共産主義陣営のスパイをした体験の持ち主だ。精神のバランスを失った今では、自分のことを南軍の将軍ステュアートだと思いこんでいる。2人目の目撃者トレントは、人種差別的な南部の大学で迫害されたあげく、自分を白人秘密テロ結社KKK(クークラックスクラン)の一員だと思いこむようになった黒人だ。そして、3人目、原爆の製造に関わった科学者ボーデン(『鬼軍曹ザック』のジーン・エヴァンスが演じている)は、自分の生み出した科学技術による惨禍を目の当たりにして、6歳児の知能しか持たないようになってしまった人物である。3人の患者を通じて、南北戦争、朝鮮戦争、共産主義、人種差別、核爆弾といったアメリカ社会の諸問題が浮き彫りにされているのである。

技法面では、ジョン・ゾーンも指摘するように、フラーの全映画の中で最も先鋭的な音の実験が行われている。主人公が悪夢を見るシーンでは、不安げに震える効果音に加えて、医師の声やストリップ嬢の恋人キャシー(コンスタンス・タワーズ)の歌が変調されて響き、重層的なサウンドが作り出されている。また、ステュアートが南軍兵士の行進歌《ディクシー》に異常に興奮するシーンでは、彼の頭の中で鳴り響く行軍ラッパの音が実際に聞こえてくるし、オペラ狂の巨漢パリアッチ(ラリー・タッカー)が《セビーリャの理髪師》のフィガロのカヴァティーナを夜中に大声で歌うシーンでも、歌い手の妄想でしかないオーケストラの伴奏が実際に鳴り響く。あたかも「狂人」の脳の中を取りだして見せているような音響設計には、ただ呆然とするほかない。

また、病棟の廊下から人が消え去り、主人公が突然、雷雨に打たれてのたうち回るシーンは、見る者に強烈な印象を残す。ヒッチコックの『白い恐怖」(1945)の非常に明晰な夢のシーン(ダリのデザインによる)、あるいはアルドリッチ『ふるえて眠れ』(1964)でベティ・デイヴィスが見る舞踏会の幻想シーンといった、物語にうまく組み込まれた幻覚とは違って、病棟の廊下で雷が鳴り響き、暴風雨が吹き荒れ、カラーの滝の映像が不意に出現する『ショック集団』の幻覚シーンは、まるで獰猛な動物のようにわれわれに襲いかかってくるのである。ちなみに、ベルトルッチの『ドリーマーズ』(2003)の冒頭で、主人公たちがシネマテークで麻酔にかけられたように呆然と眺めているのは、このシーンである。

スモール・タウンの偽善——『裸のキッス』

怒り狂った女性が力一杯、画面に向かって殴りかかってくる。殴られた男がよろめくのが、女の主観ショットでとらえられる。再び、女がカメラに向かって殴りつける。ぐらぐらとよろめく画面。「酔っぱらっているんだ」という男の弁明に耳を貸さずに殴り続けているあいだに女のかつらが抜け落ちて、つるつるのスキンヘッドが姿を現す(ここでかつらを引っ張る小道具係の姿が一瞬映ってしまっているのは低予算ならではのご愛敬だ)。『ショック集団』に引き続いてモノグラム・ピクチャーズの系列会社アライド・アーティスツで撮影された『裸のキッス』(1964)は、このような衝撃的な冒頭部で、観客を訳の分からぬまま、物語の渦中に引き入れる。

ジム・ジャームッシュは、脚本執筆についてフラーに助言を求めたとき、「冒頭の数シーンだけで勃起しちまわないような物語はゴミ箱行きだな」と言われて大笑いしたという。実際、状況の提示から始まることの多い同時代のハリウッドにあって、フラー作品はクロース・アップ(『地獄への挑戦』、『鬼軍曹ザック』)や殴打(本作品のほか、『ストリート・オブ・ノー・リターン』)で幕を開けるなど、冒頭部に工夫が凝らされている場合が多い。アルドリッチの『何がジェーンに起こったか?』(1962)や『ふるえて眠れ』の冒頭部が、本編の物語がそれをめぐって旋回する核心的な謎の事件を一気に提示し、観客を物語に引き込む秀逸な演出の賜物であるとすれば、『裸のキッス』の始まりは、アルドリッチほどには物語にうまく組み込まれるわけではなく、むしろ物語世界に滑り込んで安逸をむさぼろうとする観客を「殴打」によって覚醒させようとする荒々しい意志に満ちている。

冒頭で娼婦から足を洗ったヒロインのケリー(コンスタンス・タワーズ)は、グラントヴィルと呼ばれるスモール・タウンで障害児たちの世話をする看護婦として新たな人生を歩み始める。そこで町の創設者の子孫グラント(マイケル・ダンテ)に見初められ、プロポーズを受ける。幸せな結婚を夢見たケリーは、しかしある日、婚約者が幼児愛にふけるのを目撃し、愕然とする。そして、「僕たちの結婚は天国だ。僕たちは倒錯者なんだから」と言われるにおよび、電話機で婚約者を一発殴りつけて殺してしまう。このような、流血でも残酷でもない「唐突さ」だけが衝撃たりうるバイオレンス——『四十挺の拳銃』や『クリムゾン・キモノ』といった他の作品では、出所不明の突発的な「銃弾」によって担われていることの多いバイオレンス——これこそ、フラーの真骨頂である。

この殺害の後、町の人々はケリーを非難するが、警官グリフ(アンソニー・アイスリー)の捜査が進んで、子供自身の口から真相を知らされると、とたんに態度を変えて寄生虫を厄介払いしたケリーを崇めたてる。嫌気のさしたケリーは、町を出ていくことを決意する……。内容面においても、身体障害を持った子供たちの純粋無垢な世界と、一見平和そうに見えるが、実は偽善のうずまくスモール・タウンの世界、そして汚れた過去から足を洗ったヒロインと、町の人々の尊敬の的である男の性倒錯という裏面といった対比を通じて、フラーは前作同様、アメリカ社会の病巣にするどく切り込んでいる。

一切のノスタルジア抜きに——『ストリート・オブ・ノー・リターン』

フラーは『裸のキッス』以降、ヴェトナム戦争やバルザックについての映画をはじめ、数多の企画を抱えながら、ハリウッドではなかなか映画を撮れないという状況に陥ってしまう。メキシコで撮影した不本意な出来の『シャーク』(1970)、ドイツで撮影した『ベートーヴェン通りの死んだ鳩』に次いで、1980年には自身の戦争体験に基づく念願の企画、半自伝的な『最前線物語』をついにハリウッドで実現するものの、260分あったと言われているフラーのヴァージョンは、113分に切り詰められ、彼が望んでいなかったナレーションも付けられてしまう(ただし、2004年には、映画批評家リチャード・シッケルの手によって、約50分のシーンが追加されたオリジナルに近いヴァージョンが完成し、各地の映画祭で上映された)。

『ストリート・オブ・ノー・リターン』(1989)は、パラマウントで撮った『ホワイト・ドッグ』(1982)と、フランスで撮影した『夜の泥棒たち』(1983)の後、フラーが6年ぶりに実現した粗暴かつ小気味よいフィルム・ノワールだ。自分でも何本かのフィルム・ノワールを監督しているイラン生まれのフランス人ジャック・ブラルが、デヴィッド・グーディスの原作本の映画化をフラーに持ちかけたのである。生前、グーディスの友人だったフラーは、すぐさま脚色に取りかかり、「あたかも彼がずっと肩越しに見つめているかのように」感じながら、幸福に脚本を書き上げたという。キース・キャラディンをはじめとするキャストも思い描いていたとおりで、撮影のピエール゠ウィリアム・グレンの仕事ぶりも満足のゆくものだった。

実際、観客をあっという間にスラム街での人種間暴動のただ中に引きずり込む冒頭の「殴打」のショットからして、本作にはフラーの署名がしっかりと刻まれている。ギャングの情婦に手を出したばかりに、喉を切り裂かれてしまった元人気歌手マイケル(キース・キャラディン)の愛と復讐の物語は、最良のフラーの集大成といった観を呈している。マイケルとマネージャーのローダの激しい愛憎劇、マイケルが喉を掻ききられるときのバイオレンス、ラストの手入れでギャングの息のかかった警官モリンの反逆が一瞬にして潰えるときの素早さ。全編にカール・ハインツ・シェーファーのやや甘ったるい音楽が流れているものの、80歳に手が届こうとしている老監督が、一切の湿ったノスタルジア抜きで、50年代と変わらぬ強烈なエモーションに満ちた作品を撮りあげてしまうのは驚くべきことだ。

フラーは1982年にパリに移住していたが、95年に病気のためカリフォルニアに戻り、97年、ハリウッド・ヒルズの自宅でその生涯を閉じた。しかし、われわれはノスタルジアに浸ることなく、彼の人生と彼が残した苛烈な作品群を何度も反芻して、そこから「見ること」と「生きること」の過酷さを学びつつ、生き延びていかねばならない。

D・W・グリフィス『イントレランス』余話

D. W. グリフィスの最大の野心作『イントレランス』Intolerance (1916)を構成する4つのエピソードのうち、最もまとまった物語を展開している「現代篇」は、数年後にグリフィス自身によって再編集されて、『母親と法律』The Mother and the Law (1919)という独立した長篇映画として公開されている(YouTubeでも見ることができる)。

www.youtube.com

この映画はおそらくグリフィス作品のなかでも相対的にマイナーで、元々本作の企画が発端にあったにもかかわらず、『イントレランス』の影に隠れて顧みられない傾向にある。しかし『母親と法律』は、『イントレランス』から「現代篇」を単に抜き出しただけの作品ではなく、新たに撮影されたシーンをそれなりに多く含むなど、独立した長篇としても見応えがある。率直に言って、もっと見られてもよい作品だと思う。

基本的なストーリーは同じで、主人公は労働者階級の〈愛らしい娘〉The Dear One(メイ・マーシュ)と〈青年〉The Boy(ロバート・ハーロン)である。工場のストライキ弾圧に巻き込まれて、都市に移住せざるをえなくなった二人は、そこで初めて出会う。〈スラム街のごろつき〉The Musketeer of the Slums(ウォルター・ロング)の手下としてケチな悪事を働いている〈青年〉は、〈愛らしい娘〉との結婚を決めるとそこから足を洗おうとするが、逆上した〈ごろつき〉にはめられて刑務所行きとなる。〈愛らしい娘〉には子供が生まれるが、偽善的な社会改革運動家たち(Uplifters)によって子供を取り上げられてしまう。やがて〈ごろつき〉は〈愛らしい娘〉に言い寄るようになり、それに嫉妬した情婦〈友人なき女〉The Friendless One(ミリアム・クーパー)は〈ごろつき〉を射殺するに至り、その罪が出所したばかりの〈青年〉に着せられる。絞首刑の準備が着々と進んでいくときに〈友人なき女〉が自白し、〈青年〉がすんでのところで死を免れるラストミニッツ・レスキューが終盤のクライマックスとなる。こうして梗概を記してみると、なんとも荒唐無稽なストーリーである。

このストーリーが、『イントレランス』では他のエピソードと忙しなく組み合わされて展開するのに対して、『母親と法律』では単線的に、より詳しく語られるので、同作を合わせ鏡とすることで、『イントレランス』の(いささか省略的な)「現代篇」の物語を十全に理解することも可能になるだろう。

先日(2021年12月25日)、神戸映画資料館で『イントレランス』についてのレクチャーをした際には触れる余裕がなかったが、以下、『母親と法律』で追加されたシーンを列挙しつつ、その見どころを紹介してみたい。

- 「現代篇」にも〈青年〉が家に入りたがるのを〈愛らしい娘〉が全力で押し返し、一度は怒って帰りかけてしまう〈青年〉が戻ってきてプロポーズする(そして扉が細く開いて、二人がキスを交わす)場面があるが、『母親と法律』ではそれに先立って、デートの後に家に入ろうとする〈青年〉を〈愛らしい娘〉が棒で思い切り叩いて追い返すややコミカルなシーンがある(上は『イントレランス』現代篇の扉ごしのショット゠切り返しショット。下は『母親と法律』にしかないシーン)。出会いからプロポーズにまで至る過程が、このように『母親と法律』では多少とも丁寧に描かれている。

- プロポーズの後、「現代篇」では〈青年〉が真人間になろうとして〈スラム街のごろつき〉にピストルを返却するも、逆にはめられてあっという間に刑務所行きとなるが、『母親と法律』にはその前に材木置き場でデートをする微笑ましいシーンが挟まれている。このロケーションが労働者階級の界隈の雰囲気を少ない道具立てで醸し出していて良い。ここでは、〈愛らしい娘〉のコケティッシュな歩き方を、まさにその歩き方に魅了された当の〈青年〉が止めさせるという興味深いくだりもある。

- 〈青年〉が刑務所に入っている間に〈愛らしい娘〉は母親となるが、『母親と法律』では子供が産まれるまでの間に二度ほど、彼女が刑務所に面会に行くシーンがある。二度目の面会では、柵を挟んで、珍しくショット゠切り返しショットで二人のやり取りがなされる。

- 『母親と法律』には、〈青年〉が刑務所での土木作業に従事する姿も何度か描かれる。オスカー・ワイルドの⦅レディング牢獄の唄⦆の一節が字幕で提示され、〈青年〉への死刑宣告を暗示するかのように、深々と掘られた墓穴が映し出される不気味なシーンもある(右)。

- 〈愛らしい娘〉は、母親不適格として、生まれたばかりの子供を取り上げられてしまう。『母親と法律』では、偽善的な社会改革運動家たちと対比するかたちで、「愛」に基づくまっとうな救貧組織として救世軍が出てくる。子供を保護することを是認する裁判所のシーンも加えられている。社会改革運動家に対するグリフィスの根深い疑念は、掘り下げて検討すべき論点であろう。

- 『イントレランス』の「現代篇」との違いで何より驚かされるのは、『母親と法律』では取り上げられた子供が施設で死んでしまうこと(もちろん、収容以前に〈愛らしい娘〉が育児放棄していたせいだとされる)。ちっぽけな棺に入れられた赤ん坊の亡骸を見せられて涙にくれる〈愛らしい娘〉の姿には、見る者の胸を抉るものがある。この展開に応じて、『イントレランス』の末尾で〈愛らしい娘〉の手に子供が戻ってくるというシーンも当然『母親と法律』にはない。〈青年〉が死刑を間一髪で免れて一応ハッピーエンドで終わるものの、死んだ子供のことを思うと素直に喜べない。

- 〈友人なき女〉をめぐる描写も、「現代篇」と『母親と法律』とで大きな差異がある。まず、ストライキ弾圧の結果〈青年〉が街を去っていくときに、(おそらく父親を亡くして)天涯孤独になってしまったらしい〈友人なき女〉と握手を交わすシーン。シーンそのものは両方にあるものの、『母親と法律』では〈友人なき女〉が「彼の最初の恋人」であると明記されている。

- 〈友人なき女〉はその後〈スラム街のごろつき〉の情婦となる。やがて〈ごろつき〉が〈愛らしい娘〉に心変わりすると、先述のように嫉妬に狂った〈友人なき女〉が〈ごろつき〉を射殺することになる。「現代篇」では〈ごろつき〉の心変わりからあれよあれよという間に射殺に至るので、いささか唐突な展開のように思えるが、『母親と法律』では家でたまたまピストルを発見し、向こうを向いている〈ごろつき〉に遠くから戯れに銃を向けているうちにどうやら嫉妬心と怒りが込み上げてきて、彼に実際に銃を突きつけ、〈愛らしい娘〉との関係をなじる緊迫したシーンが挟まれることによって、彼女の思い詰めた精神状況がよくわかるようになっている。

- この射殺のシーンはこの物語の最大の見せ場のひとつだ。ある日、〈ごろつき〉が〈愛らしい娘〉の家に入り込んで関係を迫ろうとする(子供を取り戻す手段を見出したと噓をついて)。後をつけたきた〈友人なき女〉は、廊下から扉越しにその様子を窺いながら憤怒に満ちた表情を浮かべる。〈ごろつき〉の不審な動きを察知した〈青年〉も、妻がまさに襲われんとしている現場に駆けつける。〈青年〉がやって来たときにすばやく廊下の窓から外に出て身を隠した〈友人なき女〉は、建物の外側をアクロバティックにつたって〈愛らしい娘〉の家の窓から室内を窺う。扉を打ち破って〈ごろつき〉に殴りかかる〈青年〉。揉み合っている最中の〈ごろつき〉に、〈友人なき女〉はしばしのためらいの後に発砲し、ピストルを室内に投げ入れて逃走。こうして、〈ごろつき〉殺害の罪が〈青年〉に着せられることになる(以下の画像は『イントレランス』より)。

- このシーンで〈友人なき女〉がピストルの引き金を引くとき、彼女の頭には、かつて〈青年〉と別れの握手を交わした瞬間が蘇る。『イントレランス』ではこのワンショットのフラッシュバックの物語的な意味がやや分かりにくい印象だが(そのせいか、このショット自体がないプリントもある)、『母親と法律』を見れば、嫉妬に狂った〈友人なき女〉が、駆けつけた〈青年〉(かつての恋人)の姿を見て、彼を諍いに巻き込んでしまうのを躊躇したと考えるのが自然だろう。ミリアム・ハンセンがこのフラッシュバックに関して「殺人者の動機を徹底的に多重決定された、曖昧なものにしている」と書いているように(Babel and Babylon, p.159)、〈友人なき女〉の犯行には単なるストーリー展開上の都合を超えた、一種の実存的な深みがあるように思う。

以上のように、『イントレランス』の「現代篇」と『母親と法律』には、注目すべき多くの差異がある。異なる時代との(特に結末付近での)目眩くモンタージュという革新的な手法によって多少の省略などものともしない「現代篇」と、よりクラシカルで通俗的といえば通俗的な『母親と法律』。テクストとして興味深いのはもちろん前者であるとはいえ、後者の叙情にも捨てがたいものがある。

【文献案内】

- 『イントレランス』をめぐる文献は文字通り山のようにあるが、日本語で手軽に読めて情報量も多いものとしては、まず小松弘「不寛容の主題と変奏──D・W・グリフィス「イントレランス」」(『イントレランス』DVD解説リーフレット、紀伊国屋書店、2006年、6–29頁)、ジョルジュ・サドゥール(出口丈人訳)「鍵となる映画『イントレランス』」(『世界映画全史 第7巻』丸尾定・村山匡一郎・出口丈人・小松弘訳、国書刊行会、1997年、235–267頁)、ケヴィン・ブラウンロウ『サイレント映画の黄金時代』(宮本高晴訳、国書刊行会、2019年)の『イントレランス』の章などが挙げられる。

- 英語文献では、Miriam Hansen, Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992)第2部の『イントレランス』論(pp.127–241)が圧倒的に密度の濃い議論を展開している。この本は1980年代までの『イントレランス』論の集大成のような位置づけになっているので、ここから遡って気になるものを読むのがよい。

- フランス語文献もたくさんあるが、Pierre Baudry, « Les aventures de l'Idée (sur Intolérance) » (Cahiers du cinéma, nº 240, juin-août 1972, nº 241, septembre-octobre, 1972)が目を引く。先立つ号には、同じくピエール・ボドリーらによる『イントレランス』のショットごとの記述もなされている。

ストローブの新作『ロボットに対抗するフランス』(2020)に寄せて

以下に訳出するのは、ジャン゠マリ・ストローブの約9分間の新作短篇『ロボットに対抗するフランス』La France contre les robots (2020)で読み上げられている文章である(この短篇は、4月5日にKino Slangで公開され、現在では製作元Belva FilmsのYouTubeチャンネルでも見ることができる)。

作品内でクリストフ・クラヴェールが朗唱するこのテクストは、作家ジョルジュ・ベルナノス(1888-1948)が移住先のブラジルで1945年に執筆し、翌年に刊行された同名の評論の一節である(第1章の第2パラグラフの全体が使われている)。原書はフランス国立図書館のGallicaで入手できるが、管見の限り、邦訳はなされていない。

映画の文脈でベルナノスといえば、何と言っても、ロベール・ブレッソンの『田舎司祭の日記』(1951)の原作者であるカトリック小説家として知られていよう(もちろん、同じくブレッソンの『少女ムシェット』(1967)とモーリス・ピアラの『悪魔の陽の下に』(1987)も忘れてはならない)。ストローブとダニエル・ユイレが、まだ一本も映画を撮っていない1954年の時点で、ベルナノスの初期の作品『影の対話』Dialogue d’ombres(三輪秀彦訳、『世界の文学52 フランス名作集』所収、中央公論社、1966年)の映画化という企画を温めていたのも、おそらくブレッソンの映画の影響だろう。それからおよそ60年を経た2013年、ストローブはそのフィルモグラフィーで初めてベルナノスに依拠した作品として、約30分の短篇『影の対話』を仕上げることになる。

こうした事情を踏まえると、ベルナノスはストローブ゠ユイレの潜在的な関心の対象であり続けていたのかもしれない。だが、この二人の映画作家がブレヒト、パヴェーゼ、ヴィットリーニといった左派の作家たちを繰り返し取り上げてきたことを思うと、ベルナノスという選択はやや意外にも響く。というのも、ベルナノスは、若くしてシャルル・モーラス率いる極右王党派のアクシオン・フランセーズに心酔し、反ユダヤ主義の奇書『ユダヤ的フランス』の著者エドゥアール・ドリュモンについての評伝『良識派の大いなる恐怖』(La Grande peur des bien-pensants, 1931)を書いたかと思えば、スペイン内戦に際して『月下の大墓地』(邦訳は春秋社の『ベルナノス著作集』第4巻所収)を書いて反ファシズムの立場に鞍替えし、その後7年間にわたって南米で暮らしたという、イデオロギー的には捉えがたい人物だからである。

たとえば、フランスの歴史家ミシェル・ヴィノックの『知識人の時代』(塚原史・立花英裕・築山和也・久保昭博訳、紀伊國屋書店、2007年)では、彼の政治的立場は次のようにまとめられていて、ストローブ゠ユイレの世界の一画を占めるにふさわしいとはあまり思えないのも事実である。

この作者の立場は独自のものであり、さらには唯一のものであった。キリスト教系民主主義者の一族にも、また保守派右翼にも与せず、かといって『エスプリ』を中心に生まれ、発展しつつあったこの左翼カトリックにより一層近づくこともなかったベルナノスが忠実であろうとしたのは、自分の起源である王党派と、反ユダヤ主義の老いた師ドリュモン、そして自由の精神がしっかりと存在していた古きフランスという夢であった。(344頁)

ストローブが今回取り上げている小冊子『ロボットに対抗するフランス』も、全体としては、機械文明の批判が骨子であり、近代における機械への隷属と人間のロボット化に対抗して、「精神的な革命」、すなわち「世界のなかで精神的なもろもろの力があらたに炸裂する必要」を訴えるというのが基本的な構図となっている(ただし、いま引いた語句は、『著作集』第6巻に邦訳が収められている小文「ロボット的人間の横行する病める世界において、フランスは精神の蜂起ののろしを上げるであろうか?」(渡辺義愛訳)から取った)*1。

おそらく、こうしたコンテクストを真正直に踏まえる必要はないのだろう。実際、以下の引用箇所だけを切り離して読めば、左右の政治的イデオロギーに立脚せず、資本主義と結託した〈技術〉の支配に対して強烈な「否」を突き付ける身振りが、力強くせり上がってくる。ベルナノスは「戦後」のヨーロッパ精神の腐敗に対して、歯に衣着せぬ苛烈な批判を放ち、四面楚歌になったという(『著作集』第6巻の渡辺一民による解説を参照)。孤立を懼れない根底的な抵抗の身振りに倣おうとするストローブは、依然として意気軒昂であるようだ。

〈革命〉という言葉は、我々フランス人にとって、漠然とした言葉ではない。我々は〈革命〉がひとつの断絶、ひとつの絶対であることを知っている。穏健な革命や、計画経済と言うときのように計画された革命などというものは存在しない。

我々が予告する革命は、現下のシステム全体に対抗してなされるか、さもなければまったくなされないだろう。もしこのシステムが自らを正すことはありうる、つまり〈独裁〉――金銭の、人種の、階級の、あるいは〈国家〉の――へと向かって行く避けがたい進展の流れをおのずから断ち切ることができる、と考えるのであれば、我々はもちろん、爆発的変化[une explosion]のリスクなど冒そうとはしまい――それはかけがえのない物事を破壊しかねず、破壊されたものは長い時間と辛抱強さと無私無欲と愛をもってしか元通りにならないだろうから。

だが、システムはその進展の流れを変えることはないだろう。すでにもはや進展していないからである。システムはそれがもう一瞬間続くこと、生きながらえることだけを目指しておのれを組織しているのだ。

システムは、それに固有の矛盾の数々を解決すると言うどころか――そんな矛盾はそもそも解決不可能なのだろう――、ますますそれらを力づくで押し付ける気でいるようだ。それも、独裁の民主主義的形態たる一種の国家社会主義の名の下で、個別の活動に関してなされる規制が、日ごとにより入念かつ厳密になっていくおかげである。

実際、日ごとに我々のもとに届けられる証拠が、ニューヨークでもモスクワでもロンドンでも、イデオロギーの時代がかなり前から古びていることを示している。我々が目の当たりにしているのは、イギリスの傲然たる民主主義、アメリカの金権政治にまみれた民主主義、ソヴィエト各領土からなるマルクス主義帝国が、手に手を取って歩んでいるとは言わないまでも――とんでもない!――、少なくとも同じ目的を追求しているさまだ。すなわち、どの体制もシステムの内側で富と権力を獲得した以上、システムに対抗しているようにみえようとも、実は何が何でもシステムを維持しようとしているのだ。

というのも、結局のところ、ロシアはアメリカやイギリスに劣らず、資本主義のシステムから利益を得たからだ。反対派に属することで財をなすという国会議員の古典的な役割を果たしたわけである。

要するに、かつてイデオロギーによって対立していた体制どうしが、いまや技術によって緊密に結びついている。実際、どんな愚か者でも理解できるように、戦争状態にある政府が用いる技術は、風俗習慣によって説明のつく些細な個別事情によってしか違わない。

総力平和に向けた総動員を待ちながら、総力戦に向けた総動員を保証することがつねに問題になっている。〈技術〉にとっては勝ち取られた世界でも、〈自由〉にとっては敗北なのである。

- 原文(以下参照)ではこの抜粋全体で一つの段落を構成しているが、ここではウェブ上での読みやすさを優先し、適宜改行を施した。

ペドロ・コスタ監督のトーク採録(出町座)/Entretien avec Pedro Costa (à Demachi-za, Kyoto)

∗La version française suit.

出町座で2019年12月2日(月)に『溶岩の家』Casa de Lava (1994)の特別上映後に行われたペドロ・コスタ監督のトーク(わたしが聞き手・通訳を務めて、フランス語で行われた)を以下に採録する。なお、このトークの大部分は、ラジオ関西の映画情報番組「シネマキネマ」(2020年1月4日深夜の回)でもオンエアされた。

本ブログでの公開を快諾してくださったペドロ・コスタ監督、京都への監督の招聘にご尽力されたヴュッター公園の田村尚子氏と西原多朱氏、監督の長篇第一作『血』O Sangue (1989)と第二作『溶岩の家』の緊急特別上映&トークを魔法のように実現させた出町座の田中誠一氏、そしてトークの音源を提供してくださった「シネマキネマ」の吉野大地氏にこの場を借りて御礼申し上げる。

――『溶岩の家』を撮るにあたって、ポルトガルを離れてカーボヴェルデに赴くという考えはどこから来たのでしょうか。

こんばんは[日本語で]。当時は政治的に状況が複雑で、ポルトガルの居心地があまりよくありませんでした。そこで、どこか別の場所に行こうと思い立ち、パウロ・ブランコというプロデューサーを見つけ、彼にカーボヴェルデのフォゴ島に行く旅費を出してもらうよう頼みました。ジャック・ターナーの『私はゾンビと歩いた』I Walked with a Zombie (1943)のリメイクを作るというアイデアがあったからです。

――この『溶岩の家』と続く『骨』Ossos (1997)は、いま言及なさったパウロ・ブランコによって製作されました。彼は日本でも伝説的なプロデューサーとして有名です。当時、彼とはどのような関係でしたか。

私はリスボンで映画学校に通ったのですが、2年でやめてしまいました。2年目が終わるとき、クラスメートの友人に、ある映画の助手として働く気がないか尋ねられ、ほんのちっぽけな仕事でしたが「やる」と言って、学校をやめました。助手としていろいろな映画で本腰を入れて仕事をし始めたからです。それがパウロ・ブランコ製作の映画でした。

当時、彼はたくさんの映画を製作し始めた時期でした。オリヴェイラ、ヴェンダース、ラウール・ルイス、アラン・タネール、ヴェルナー・シュレーター等の映画です*1。いくつかの映画で助手を務めました。こうして付き合いが始まり、第一作の『血』を撮った後、電話で連絡をもらいました。『血』がとても気に入った、プロデューサーが必要なら私がやろう、と。私は、分かりました、それならカーボヴェルデに行きたいです、と言いました。

パウロ・ブランコとの関係については、彼が日本でどう思われているか分かりませんが、ヨーロッパでは非常に知的で、映画好きの人物、起業家にして、海賊、ギャングと思われています。ですが、私と彼との関係はつねに良好で、非常に真摯で誠実なものでした。そして『溶岩の家』の体験があり、それもうまくいったので、一緒にもう一本の映画――『骨』――を作ることにしました。そういうわけで、当時についてはよい思い出を持っています。リスボンで彼によく会うのですが、今では会うたびにこう言われます。ああ、もう誰もしゃべる相手がいない、みんな死んでしまった。セルジュ・ダネーも、シャンタル・アケルマンも。私はたった一人だ、と。

[ここまでの通訳を終えた後に]ところで、二つ言いたいことがあるのですが、まずここはとても綺麗な映画館ですね。それから、[いまこうしてビールを飲んでいますが]私はアル中ではありません(笑)――今のところはね(笑)。

――第一作の『血』は、おそらく無意識的なものも含めて、シネフィル的な参照に溢れていて、まるで映画の世界の海に浸っているような映画でした。『溶岩の家』を見ても、ただちにいくつかの映画が思い浮かびます――先ほど挙げられたターナーの『私はゾンビと歩いた』、ロッセリーニの『ストロンボリ』Stromboli (1950)、そしてエディット・スコブを介してジョルジュ・フランジュの『顔のない眼』Les Yeux sans visage (1959)などです。こうした参照は意図的なものでしたか。映画史に対する態度という点で、最初の二作の間に違いはありましたか。

第一作は、私が好きだったたくさんの映画に由来しています。特にニコラス・レイの作品群、アメリカのフィルムノワールの無数の作品――そうしたものが好きでしたし、それは今でも変わりません。つまり、1930年代から50年代にかけての古典的映画です。

『血』は夜の映画で、非常にロマンティックでもあります。私は当時、映画館の中で暮らしていたも同然でした。そのため第一作は、ニコラス・レイ、ムルナウ、フリッツ・ラング等の世界から出てきたような、そうした世界に取り憑かれ、棲み着かれたものになっています。

『溶岩の家』ではそれが少し変化し、参照がより少なくなったと言えるでしょう。しかしながら、たとえば火山が出てくる映画を、ロッセリーニに思いを至らせずに撮ることなど誰にもできませんし、同様に、誰も宗教についての映画を、ブレッソンのことを考えずに撮ることはできません。

『溶岩の家』は、自分が本当に好きなものは何か、私にしか作れない映画をどうすれば作れるのか、真剣に考え始めた映画でした。そのため、他の映画のことをあまり考えなくなったのです。おそらく、遠く離れたところ、何もなく、電気もほとんど通っていない島に滞在するという、ラディカルな体験をしていたことも理由の一つでしょう。自分が少し変わらなければならない、自分の人生で何かを変えなければならない、と私に強く考えさせた映画でした。この映画が私に教え、告げてくれたのは、自分が風景やフィクションをあまり好んでおらず、むしろ家や部屋が好きで、自分が現実の人々、現実の生活、要するにドキュメンタリー的なものの傍らにいる、ということでした。

――ここに『溶岩の家』の準備段階で作られたノート、通称「スクラップ・ブック」があります*2。これは写真(特に女性の肖像)、絵画、新聞の切り抜き、シナリオの断片等がコラージュされたものです。これぞまさしく、ゴダール的な意味での「イメージの本」なのではないかと言いたくなります。このノートは、シナリオ(脚本)を準備するのとは別に作られたのですか。撮影中、このノートが持ち得た役割や機能は何でしたか。

――ここに『溶岩の家』の準備段階で作られたノート、通称「スクラップ・ブック」があります*2。これは写真(特に女性の肖像)、絵画、新聞の切り抜き、シナリオの断片等がコラージュされたものです。これぞまさしく、ゴダール的な意味での「イメージの本」なのではないかと言いたくなります。このノートは、シナリオ(脚本)を準備するのとは別に作られたのですか。撮影中、このノートが持ち得た役割や機能は何でしたか。

たしかにこのノートは、ジャン゠リュック・ゴダールの実践にとても近しいものです。ゴダールはつねにこうしたことを自分の映画だけでなく、「シナリオ」でも行ってきました。彼の脚本はつねに、糊で貼られたイメージや切り抜きで出来ています。そういうわけで、このノートはゴダールに由来するものですが、彼もまた、彼にとって非常に重要なある人物、私に言わせればあらゆる映画作家にとってかなり重要な数々の本を書いた人物の真似をしたのです。その人物とはアンドレ・マルローで、とりわけ『沈黙の声』や『想像の美術館』という本を書いた人物です。マルローの考え――ゴダールはいつものようにその真似をしたのですが――は、あらゆるものを一緒くたにできる、ということです。北斎とマン・レイ、ミケランジェロとジャン゠マリ・ストローブ、ピカソと人類最初の素描であるラスコーの洞窟、というように。芸術には過去も未来もなく、現在だけがある。偉大な映画や偉大な絵画はつねに今日のものなのです。古い映画などというものはなく、今日の映画だけがある。ちょうどピカソの絵を見に行くとき、それが今日のものであるように。そうした考えです。

こういう「シナリオ」によってお金を得ることができればとても良いと思います。単に自分のためだけでなく――というのも、これはとても優れた仕事道具で、自分が何をしたいか正確に分かるようになる、つまりイメージこそがアイデアをもたらしてくれるという意味で、まさに「イメージの本」なのですが――、どんな映画作家でも、若い映画作家でも、こうした「本」や「シナリオ」を作って、プロデューサーや財団に渡し、それを元にして多少の製作費を受け取れるような世界に暮らしたいと思っています。それが不可能なのは、人々が書かれたもの、言葉、台詞を望むからです。プロデューサーたちがイメージをまったく望んでいないのは残念なことです。

――『溶岩の家』から、非職業俳優を使い始めますね。カーボヴェルデの人々はみな、島の住人と思われます。ティナやタノ、アマリア、そしてマリアナにサンダルを売る市場の女性といった主要人物をどのように選んだのですか。

たしかに、当時すでに職業的な俳優たちに対して、嫌悪感とまでは言いませんが、警戒心を抱いていました。職業的な俳優たちには、どこかあまり好きになれないところがあったのです。アマチュア俳優、俳優ならぬ俳優たちを選んだのは、職業的な俳優に最も抵抗できるのはどんな人たちだろうか、職業的な俳優に真の怖れを抱かせることができるのはどんな人たちだろうかと考えたからです。たとえば、少年のタノ、少女、アマリアといった、私が出会った人々はみな、非常に強いものをもっていて、私が連れてきた職業的な俳優たちに抵抗しうるようにみえました。

私は、非職業俳優が仮借のない、岩のような人物であって欲しいと思っていました。なにしろ「溶岩」や「火山」の映画なのですから。私が望んでいたのは、物静かで、仮借なく、容易に入り込めず、つねに「ノン」と言いうる人たちです。

――『溶岩の家』で特徴的だと思われるのは、ポルトガル語とクレオール語の混ざり合いです。ポルトガル語を解さない人には、両者を聞き分けるのは難しいですが、台詞をたどると、エディットはポルトガル語を忘却し、クレオール語しか喋らなくなった人物であること、マリアナはゆっくり喋ってもらえばクレオール語を理解できること等が分かります。ポルトガル人として、クレオール語にどのような感覚を抱いていますか。また、イザック・ド・バンコレ、エディット・スコブ、ペドロ・エストネスといった職業的な俳優たちにクレオール語を喋らせる際に困難はありませんでしたか。

ポルトガル語とのクレオールだけでなく、あらゆるクレオール語には、抵抗の言語でもあるという側面があります。主にアフリカ諸国やラテンアメリカ諸国で、ポルトガル、スペイン、フランス、イギリス等のあらゆる植民者たちが、自分たちの言語を押し付けたのです。ですから、カーボヴェルデで喋る言葉、マリアナが出会うことになる言葉は、ポルトガル語ではなく、現地の言葉でなければなりませんでした。俳優たちはみな、言葉を学ばなければならず、実際にそうしました。その過程では、人となりがなにがしか出るものです。エディット・スコブは瞬く間にクレオール語を習得し、村の人たち同様に喋っていて、信じられないくらいでしたが、イザック・ド・バンコレは決してクレオール語をうまく喋れるようにはなりませんでした。彼は抵抗し、望まなかった。エディット・スコブは島に入り込み、その一部となることを強く望んでいましたが、イザックはなぜだか分かりませんが――たぶん彼自身アフリカ系で、しかも非常にパリ的なアフリカ系だからかもしれません――抵抗を示し、決してしかるべくクレオール語を習得しませんでした。ともかく、そういう事情だったのです。

――『溶岩の家』では、マリアナは絶えず歩いている(しかも、決然として、躊躇のない様子で)という印象を受け、それがトラヴェリングの使用と対応しているように思われます。マリアナが病院を去って市場へ行くところが長いトラヴェリングで撮られるシーンや、彼女が車椅子のレオンを押して歩くシーンは非常に印象的です。しかし、こうしたトラヴェリングを監督はもうお使いにならず、『ヴァンダの部屋』No quarto da Vanda (2000)以降は固定ショットを好んでいるように見受けられます。いま振り返ってみて、映画に運動感や一種の軽快さをもたらすこの技法についてどうお考えでしょうか。

当時は私もカメラを動かすことができました。そのための手段があり、プロデューサーがいて、機材もあったので、そうすることができたのです。その後、デジタル・ヴィデオで、たった一人、あるいはごくわずかの人と一緒に、ほんのわずかな予算で映画を作り始めたため、いささかの制限が生まれるようになり、今ではカメラを動かすことが少なくなりました。そのための手段がないし、トラヴェリングの設置をしたりする忍耐を多少失ったということもある。今の私にとっては、他の事柄についての作業の方が重要なのです。

カメラの動きや、それがもたらす軽快さについて言えば、私はそれがカメラの動きによってもたらされるとは考えていません。軽快さはむしろ、俳優たちの動きや、ショット内の事物の動きのなかにあるのかもしれない。カメラを動かしたからといって、運動が生じるわけではないのです。そういうわけで、私はカメラを動かすのを止めて、ある場所に置くことにしました。そうした撮影を繰り返すうちに、その方がいいと思うようになった。いわば別の種族になったのです。

――『溶岩の家』では、エディットの夫がおそらく政治活動に関わって、強制収容所のタラファルで死んだらしいことや、看護婦のアマリアがかつてタラファルの料理人を務め、秘密裏にエディットとその夫の通信の手助けをしていたらしいことが少しずつ分かってきます。真夜中に、エディットの住む建物の屋上で、エディットとアマリアが一緒に踊るシーンは、そこで「前に進む若さ(Juventude em Marcha)」[『コロッサル・ユース』のポルトガル語原題、字幕では「青春バンザイ」]という台詞によって二人の間の共犯関係が示されることもあって、実に感動的です。タラファルと、それが本作で意味することについてお話いただけますか。

タラファルという監獄は、ナチス風の強制収容所です。世界で初めての強制収容所の一つは、ポルトガルのもので、撮影していた島に、打ち棄てられた状態で存在していました。私にとって、それを看過することは不可能でした。撮影をしていた島はあまり大きくありませんでしたし、若いときは――今でも多少そうですが――とてもラディカルで、極左でしたので、タラファルについて語らないなどということは不可能だと思いました。そういうわけで、この女性、囚人の寡婦、囚人の孤児のようなこの女性の物語を作り出したのです――タラファルで死んだポルトガルのあらゆる抵抗者へのちょっとしたオマージュとして。

トークの最中には話題にする時間的余裕がなかったが、『溶岩の家』は音楽が非常に印象的な作品でもある。冒頭、カーボヴェルデの火山がしばらく映されると、突然、パウル・ヒンデミットの《無伴奏ヴィオラ・ソナタ》Op.25-1の第4楽章の激しい旋律が流れ始める(ヒンデミット自身の1934年の録音がここで聞ける)。「荒れ狂ったテンポで。荒々しく。音程の美しさは二の次で」という指示の書かれた、この「パンク」とも言える楽曲は、ゴダールも『ヌーヴェルヴァーグ』Nouvelle Vague (1990)や『映画史』Histoire(s) du cinéma (1988-98)でたびたび用いており、監督自身、その符合に後から気づいたそうだ。なお、トークの日はたまたま、ゴダールが89歳の誕生日を迎える前日だった。その晩の打ち上げの席では、夜中の12時が近づくにつれて監督がそわそわし始め、日が変わった途端に(日本時間ではあるものの)、皆でゴダールに乾杯するという忘れがたい瞬間もあった。

Entretien avec Pedro Costa (à Demachi-za, Kyoto)

Le 2 décembre 2019, j’ai mené un entretien avec Pedro Costa à Demachi-za, la salle de cinéma d’art et essai à Kyoto, à l’occasion d’une projection spéciale de son deuxième long-métrage, Casa de Lava (1994). Voici la retranscription intégrale de cette conversation. Une partie de cette séance a été diffusée le 4 janvier 2020 dans le cadre de l’émission radiophonique « Cinema-Kinema » sur Radio Kansai.

J’adresse tout d’abord mes remerciements à Pedro Costa, qui a donné son accord pour publier ici cet entretien. J’aimerais aussi remercier Naoko Tamura et Tazz Nishihara (Vutter Kohen) d’avoir organisé le séjour à Kyoto du cinéaste, Sei-ichi Tanaka de Demachi-za d’avoir programmé dans l’urgence cette séance spéciale consacrée à Pedro Costa, et Daichi Yoshino de l’émission « Cinema-Kinema » de m’avoir fourni l’enregistrement de l’entretien.

––D’où vient l’idée de quitter le Portugal pour tourner Casa de Lava au Cap-Vert ?

Kon-banwa [en japonais]. C’était un moment politiquement très compliqué, pas très agréable à ce moment-là chez moi, alors je me suis dit que je devais aller ailleurs. J’ai trouvé un producteur qui s’appelait Paulo Branco, et je lui ai demandé de me payer un voyage sur l’île de Fogo, au Cap-Vert, parce que j’avais l’idée d’y faire un remake de I Walked with a Zombie de Jacques Tourneur.

––Votre deuxième et troisième films, Casa de Lava et Ossos (1994), ont été produits par Paulo Branco que vous venez d’évoquer, nom légendaire même pour le public japonais. Quels ont été vos rapports avec lui, à cette époque ?

Moi, j’ai fait l’école de cinéma de Lisbonne, je n’ai pas fini, j’ai fait deux ans. Et à la fin de la deuxième année, il y a un ami, un collègue, qui m’a demandé si je voulais travailler sur un film comme assistant producteur, vraiment juste un très petit boulot. Moi j’ai dit oui. C’est pour ça que j’ai quitté l’école, parce que j’ai commencé à travailler sur beaucoup de films comme assistant, et c’étaient des films produits par Paulo Branco.

C’est le moment où il a commencé à produire beaucoup de films : Oliveira, Wenders, Raoul Ruiz, Alain Tanner, Werner Schroeter, beaucoup de films. J’étais assistant sur plusieurs films qu’il a produits. Donc on a fait connaissance et, après avoir fait mon premier film, Le Sang (1989), il m’a contacté. Il avait beaucoup aimé le film, et il m’a dit : « si tu as besoin d’un producteur, je suis là ». Moi, j’ai dit : « d’accord. Bon, je veux aller au Cap-Vert ».

Je ne sais pas quelle est l’idée qu’on se fait de Paulo Branco ici au Japon mais, en Europe, c’est à la fois un homme très intelligent, très cinéphile et entrepreneur, oui, mais c’est aussi un pirate, un gangster. Mais moi j’ai toujours eu de bons rapports avec lui, très sincères et très honnêtes. On a fait une expérience avec Casa de Lava. Ça s’est bien passé avec lui, si bien qu’on a décidé de faire un autre film ensemble qui a été Ossos. Donc j’ai un bon souvenir de ce temps-là. Je le vois souvent à Lisbonne. Maintenant chaque fois que je le vois, il dit : « oh, il n’y a plus personne à qui parler, ils sont tous morts, Serge Daney, Chantal Akerman, je suis tout seul ».

[après la traduction consécutive en japonais] Deux choses. C’est une très belle salle, et [même si je bois en ce moment de la bière] je ne suis pas alcoolique… pas encore (rires).

––Dans votre premier film, Le Sang, il y avait plein de références cinéphiliques qui étaient probablement inconscientes. On dirait que ce film était plongé dans la mer de l’univers cinématographique. En regardant Casa de Lava, on pense immédiatement à quelques films de l’histoire du cinéma, notamment à Vaudou (I Walked with a Zombie) de Tourneur et à Stromboli de Rossellini (et peut-être aussi aux Yeux sans visage de Georges Franju). Est-ce que ces références étaient volontaires ? Y a-t-il une différence, au niveau de votre attitude à l’égard de l’histoire du cinéma, entre les deux premiers films ?

Pour le premier film, ça venait de beaucoup de films que j’aimais, surtout des films de Nicholas Ray, et beaucoup de films noirs américains que j’aimais et que j’aime encore. C’est le cinéma, disons, classique des années 30, 40, 50. C’était un film très nocturne, très romantique aussi. Dans ces années-là, je vivais pratiquement dans les salles de cinéma, tout le temps. Donc ce premier film est sorti un peu hanté, peuplé par ce monde de Nicholas Ray, Murnau et Fritz Lang etc. Avec Casa de Lava, ça a changé un peu, je dirais que c’est moins référentiel. Mais personne ne peut faire un film avec un volcan, par exemple, sans penser à Rossellini, c’est impossible. Comme personne ne peut faire un film sur la religion et ne pas penser à Bresson, c’est la même chose.

Casa de Lava, c’est le film où j’ai vraiment commencé à penser à ce que j’aimais vraiment, à comment je pouvais faire des films qui seraient à moi. Donc j’ai commencé à penser moins aux autres films. Peut-être parce que j’étais très loin, j’étais dans une île où il n’y avait rien, presque pas d’électricité, et c’était une expérience très radicale. Et c’est vraiment le film qui m’a fait penser que je devais changer un peu, changer quelque chose dans ma vie. C’est le film qui m’a appris, qui m’a dit : voilà, tu n’aimes pas beaucoup les paysages, la fiction, tu aimes plutôt les maisons, les chambres, tu es plutôt du côté des gens réels, de la vie réelle, peut-être du documentaire, pour simplifier.

––Voici le cahier de préparation, alias « Scrapbook », pour Casa de Lava. C’est un collage de photos (surtout des portraits de femmes), de peintures, de coupures de journaux, de fragments de scénario, etc. Je suis tenté de dire que c’est cela le « livre d’image » au sens godardien. Avez-vous construit ce cahier en dehors de la préparation du scénario ? Quel a été le rôle, la fonction qu’il pouvait avoir pendant le tournage ?

Effectivement, c’est très proche de la pratique de Jean-Luc Godard, il a toujours fait un peu ça dans ses films et aussi dans les scénarios qu’il fait, ses scripts. C’est toujours des images collées, des coupures… Donc ça vient de lui, mais lui, il a copié ça de quelqu’un qui était très important pour lui et qui a écrit des livres assez importants pour, moi je dirais pour les cinéastes. C’est André Malraux, qui a surtout écrit un livre qui s’appelle Les Voix du silence et aussi Le Musée imaginaire. L’idée de Malraux, que Godard a copié comme toujours, c’est qu’on peut mettre tout ensemble : Hokusai avec Man Ray, Michelangelo avec Jean-Marie Straub, Picasso avec les grottes de Lascaux, premiers dessins de l’homme. Les arts n’ont pas de passé ou d’avenir, il n’y a que du présent. Les grands films et les grands tableaux sont toujours d’aujourd’hui. Il n’y pas de films vieux, il n’y a que des films d’aujourd’hui, comme quand vous allez voir un Picasso, c’est d’aujourd’hui, c’est ça l’idée.

Moi, j’avais ce cahier vert. C’est un cahier d’écolier, et je me demande d’ailleurs si ce n’est pas japonais. Je me suis toujours demandé ce qu’il y avait sur la couverture, si ce n’était pas une marque japonaise, je ne sais pas. Je l’ai acheté, je crois, à Lisbonne, et je l’ai pris au Cap-Vert où j’ai commencé à coller des choses : des cartes postales, etc. C’est un cahier secret pour moi. Il était toujours dans ma chambre ou dans mon sac. Il était à côté du scénario, parce qu’à ce moment-là, j’écrivais encore des scénarios, un scénario classique, 100 pages, dialogues, etc. Il était dans mon sac à dos, et il était à côté du scénario, mais moi j’ai toujours considéré ça comme le vrai scénario. C’est ça que je voulais faire.

Ça serait très bien si on pouvait avoir des scénarios comme ça pour trouver de l’argent, et pas seulement pour soi-même, parce que c’est un outil de travail très bien. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez faire, ce sont des images qui vous donnent des idées, et là c’est vraiment un « livre d’images ». Moi, j’aimerais beaucoup vivre dans un monde où n’importe quel cinéaste, jeune cinéaste, pourrait faire un livre comme ça, un scénario comme ça, et le donner à un producteur, ou une fondation, et ce serait sur cette base il aurait un peu d’argent pour faire un film. C’est impossible parce que les gens veulent de l’écrit, ils veulent des paroles, des dialogues, les producteurs ne veulent pas l’image, du tout, et c’est dommage.

––À partir de Casa de Lava, vous commencez à faire appel à des acteurs non-professionnels. J’imagine que les gens du Cap-Vert sont tous des habitants des îles. Comment avez-vous choisi les personnages principaux (comme Tinna, Tano, Amalia, et la fille qui vend des sandales à Mariana) ?

En effet, je pense qu’à ce moment-là je commence déjà à––ce n’est pas ne pas aimer mais––à me méfier, à douter des acteurs professionnels. Il y avait quelque chose que je n’aimais pas trop chez les acteurs professionnels. J’ai choisi des acteurs amateurs, des acteurs qui n’étaient pas acteurs, juste parce que j’ai pensé qu’ils étaient les gens, les personnes, qui pouvaient résister le plus aux acteurs professionnels, qu’ils étaient les gens qui pouvaient vraiment faire peur aux acteurs professionnels. Par exemple, le garçon, Tanno, la fille ou Amalia, tous les gens que j’ai rencontrés paraissaient très forts, résistants aux acteurs professionnels que j’avais avec moi.

C’est juste que je voulais que les acteurs non-professionnels soient comme des gens très durs, comme des rochers, des roches, parce que dans Casa de Lava, « Lava » c’est la lave, le volcan. Je voulais des gens silencieux, durs, impénétrables, qui pouvaient dire non, toujours non, non, non.

––Ce qui semble très caractéristique dans ce film, c’est le mélange du portugais et du créole. Pour ceux qui ne comprennent pas le portugais, c’est difficile de les distinguer en écoutant, mais en suivant les dialogues, on comprend que le personnage d’Edith est quelqu’un qui a oublié le portugais et ne parle que le créole, que Mariana comprend le créole quand on le parle lentement, etc. En tant que portugais, quelle image avez-vous à l’égard du créole ? Et n’aviez-vous pas de difficulté à faire parler le créole aux acteurs professionnels comme Issach de Bankolé, Edith Scob, et Pedro Hestnes ?

Le créole, comme tous les créoles, pas seulement le créole portugais, tous les créoles sont un peu des langues aussi de résistance. Normalement ce sont des langues des pays africains, ou des pays de l’Amérique latine, là où tous les colonisateurs, portugais, espagnol, français ou anglais, ont tous imposé leur langue. Donc ce qu’on parle au Cap-Vert, ce que Mariana va rencontrer, ce n’est pas le portugais, c’est la langue qu’on parle là-bas, il fallait faire ça. Donc il fallait que tous les acteurs apprennent, ils ont appris, c’était extrêmement facile. Ça dit quelque chose sur les gens, sur leur personnalité. Edith Scob a appris le créole comme ça (claque des doigts), en trois secondes elle parlait comme les gens du village, c’était incroyable. Et Issach de Bankolé n’a jamais bien parlé le créole, il a résisté, il ne voulait pas, ne voulait pas. Edith Scob voulait vraiment se perdre dans l’île, elle voulait en faire partie. Mais Issach, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu’il était lui-même africain, mais un africain très parisien, ou peut-être qu’il a résisté, il n’a jamais appris le créole comme il fallait. Bon, je ne sais pas, c’est comme ça.

––On a l’impression que Mariana est une femme qui n’arrête pas de marcher (d’ailleurs de façon très résolue sans hésitation), et cela correspond à l’utilisation de travelling dans ce film. La scène où elle quitte l’hôpital vers le marché, tournée en long travelling, et la scène où elle pousse Leão dans un fauteuil roulant sont très impressionnantes. Mais il semble que vous n’invoquerez plus le travelling pour préférer le plan fixe, notamment à partir de Dans la chambre de Vanda (2000). Que pensez-vous maintenant (rétrospectivement) de cette technique et de ce qu’elle apporte à un film––un sens de mouvement, une certaine légèreté, allégresse etc. ?

C’était une époque où je pouvais faire des mouvements, j’avais les moyens, j’avais les producteurs, j’avais les machines, donc je pouvais faire les choses. Après, j’ai commencé à faire des films en digital, en vidéo, tout seul, ou avec très peu de gens, et avec très très peu d’argent. Donc j’ai commencé à être un peu limité, et voilà je fais maintenant moins de mouvement parce qu’on n’a pas de moyens, parce que j’ai perdu un peu de patience, disons. Installer des travellings et tout ça… Pour moi maintenant, c’est plus important de travailler sur d’autres choses. Et les mouvements, la légèreté dont vous parlez, je ne crois pas qu’elle soit dans les mouvements de l’appareil. Elle est peut-être dans les mouvements des acteurs, des choses dans le plan. Ce n’est pas parce qu’on bouge la caméra qu’il y a du mouvement. Donc, voilà, j’ai arrêté de bouger et me suis posé [avec ma caméra]. Parce qu’à force de tourner, tourner, je me suis dit que c’était mieux pour moi. Je suis un peu d’une autre famille.

––Dans le film, on apprend petit à petit que le mari d’Edith était probablement engagé dans les actions politiques et mort dans le camp de concentration de Tarrafal, que l’infirmière Amalia a été cuisinière là-bas et aurait aidé clandestinement la communication entre Edith et son mari. La scène de danse en pleine nuit sur le toit de ces deux personnages est très émouvante, d’autant plus qu’on entend « Juventude em Marcha », signe de complicité entre les deux femmes. Voulez-vous parler un petit peu plus sur Tarrafal et ce qu’il implique dans ce film ?

Alors, cette prison de Tarrafal, c’est un camp de concentration, une conception nazie. C’est un des premiers camps de concentration au monde, c’était portugais. Et comme ça il était sur l’île où on tournait, abandonné mais il était là, pour moi, c’était impossible de passer à côté. J’ai tourné un film dans cette île qui n’est pas très grande. Par ailleurs, quand j’étais jeune, j’étais––je le suis encore un peu––très, très, très radical, très à gauche. Donc ça me semblait impossible de ne pas parler de ça. Voilà, j’ai un peu inventé cette histoire d’une femme, une veuve d’un prisonnier, orphelin d’un prisonnier, comme un petit hommage à tous les résistants portugais qui sont morts là-bas.

Je regrette un peu de ne pas avoir pu parler, par manque du temps, de la forte présence de la musique dans Casa de Lava. Au début du film, après la vision de plusieurs images de paysages volcaniques cap-verdiens, commence brusquement la violente mélodie du quatrième mouvement de Sonate pour alto seul, Op.25-1, de Paul Hindemith (vous trouverez ici un enregistrement de 1934 par le compositeur). Indiquée au début de la partition « Mesure enragée, sauvage. La beauté sonore est secondaire », cette pièce « punk » est fréquemment citée par Jean-Luc Godard dans sa Nouvelle Vague (1990) et ses Histoire(s) du cinéma (1988-98), dont Pedro Costa a reconnu après coup la coïncidence. Par ailleurs, il arrive que cet entretien a coïncidé avec la veille du 89ème anniversaire de Godard. Au repas du soir, il y eut un moment inoubliable où Pedro Costa commençait à être impatient à l’approche du minuit, puis il proposa un toast à Godard dès qu’on fut le 3 décembre (bien que nous étions à l’heure japonaise).

*1:1980年代初頭からのパウロ・ブランコの活動については、2019年の山形国際ドキュメンタリー映画祭の特集「Double Shadows/二重の影 2――映画と生の交差する場所」で上映されたボリス・ニコ『パウロ・ブランコに会いたい』Deux, trois fois Branco (2018)が参考になる。

*2:ペドロ・コスタ『Casa de Lava――『溶岩の家』スクラップ・ブック』シネマトリックス、2010年。本書は版元品切れだが、リスボンの出版社から刊行された版(Casa de Lava: Caderno, Pierre von Kleist editions, 2013)は2020年1月現在も入手できる。