ジョルジョ・アガンベンのゴダール論

岡田温司氏の『アガンベンの身振り』(月曜社、2018年)によれば、ジョルジョ・アガンベンの映画論は6本の短いエッセイに限られる。そのうち、未邦訳にとどまっていたゴダール論をここに訳出する。

このゴダール論は、もともとはベルナール・エイゼンシッツの企画により、1995年8月6日、11日、12日にロカルノ映画祭の最中に開催された『(複数の)映画史』Histoire(s) du cinémaをめぐる大規模なシンポジウムで読まれたものである。1988年に最初の2章(1A、1B)が完成した『(複数の)映画史』は、この時点では3Bまで出来上がっていた(本作の概要については、この解説を参照してほしい)。とはいえ、登壇者たちの全員が最新のエピソードまで見ているというわけではなく、内容から判断して、アガンベンもおそらく最初の2章しか見ていないと思われる。

このシンポジウムの一端は、同年10月6日付けの『ル・モンド』紙で紹介された。主に書評を扱った別冊のX-XIページ見開き全体を使って、リード文に続き(リンク先では、この部分のみ全体が無料で読める)、左ページにはフロランス・ドゥレ、マリ=ジョゼ・モンザン、ジャン・ナルボニ、右ページにはジャック・ランシエール、ジョルジョ・アガンベンの発表が採録され、両ページのいくつかの箇所にちりばめられる形で、ゴダールの発言も紹介されている。

ただし、以下に訳出するのは、『ル・モンド』に載った採録ではなく、3日間にわたるシンポジウム全体を細大漏らさず採録した私家版のタイプ原稿(A4判109頁)のうち、アガンベンの発表に該当する部分(74-76頁)である。『ル・モンド』掲載のものと全体の主旨に変更はないが、こちらの方が補足説明等を多く含み、およそ2倍の分量がある。以下では、『ル・モンド』版に使われている部分を太字にしている(ただし、多少表現は変わっているので、厳密に対応しているわけではない)。なお、採録には多少のミスや、文意不明瞭な箇所があるが、アガンベンの手が入っていると思われる『ル・モンド』版を参考に、適宜、意を汲んで修正していることをお断りしておく。

シンポジウムの登壇者たちを記しておこう。3日間ともジャン=ミシェル・フロドンがモデレーターを務め、ベルナール・エイゼンシッツが通訳として同席している。1日目(8月6日)の登壇者は、フロランス・ドゥレ、アンドレ・S・ラバルト、蓮實重彦、ジョナサン・ローゼンバウム。名前の判明しているフロアからの発言者には、ノエル・シムソロもいる。

2日目(8月11日)の登壇者は、ゴダール、ルート・ベッカーマン、マリ=ジョゼ・モンザン、ナウム・クレイマン、ジャック・ランシエール。こんな豪華なメンバーが同じ場に居合わせたのは、もちろん、これが最初で最後だろう。

3日目(8月12日)に登壇したのは、アガンベンのほか、アドリアーノ・アプラ、アデミール・ケノヴィッチ、ダニエル・リンデンベルク、ジャン・ナルボニ。フロアからの発言者のなかには、モンザン、ルイ・スガン、ランシエール、ドミニク・パイーニ、シムソロ、レーモン・ベルール、蓮實重彦、ドゥレ、セルジュ・トゥビアナらの名前が確認できる。

ゴダールの『(複数の)映画史』をめぐるラウンドテーブルにおけるジョルジョ・アガンベンの発言(1995年)

堀潤之訳

ゴダールの仕事の主要なテーゼのひとつと思われることから話を始めたいと思います。それは、歴史と映画の間にある本質的で、構成的なと言ってもいい繋がりというテーゼです。その繋がりは偶然的なものではなく、本質的なもので、これは真面目に取らなければならないテーゼでしょう。[直前の発表者であるアドリアーノ・]アプラがドゥボールの名前を引いたのを嬉しく思います。というのも、ドゥボールは、映画が根本的に歴史的な性格を持っているという同じ直観に突き動かされて映画を撮っていて、彼の映画にはゴダールが『(複数の)映画史』で行った仕事と多くの接点があるからです。驚くべきことに、時には同じ抜粋が引用されてさえいます。特に挙げるとすれば、たとえば『大砂塵』がそうです。

さて、私が提起したかった問いは、この繋がりがどこから来るのか、映画はどのような歴史的責務を持っているのかというものでした。何よりもまず、どのような歴史が関わっているのでしょうか。というのも、きわめて特殊な歴史、メシア的な歴史が関わっているからです。ところで、メシア的な歴史はきわめて特別な歴史で、年代順の歴史ではなく、まずは救済と関係のある歴史、救済の歴史です。つまり、何かを救済しなければならず、何か救済すべきことがあるのです。次いで、それは終末の歴史[une histoire terminale]です。それは、歴史の各瞬間が終止符であるような、そこを通ってメシアが入ってくる小さな門であるような歴史なのです[ベンヤミン「歴史の概念について」参照]。

そういうわけで、ゴダールがしているのは、まず歴史を、映画と歴史を、そのメシア的な次元に置くことであるように私には思えます。彼はそのことをかなりはっきり語っているとさえ思います。『映画史』の最初の一翼[1B]には、ごく単純にグノーシス神学であるような文章さえあります。ゴダールは「イメージは〈復活〉の時にやって来るだろう」と言います。すなわち、キリスト教的、ユダヤ教的、あるいはマニ教的なグノーシスの古典的なテーゼです。なぜなら、それらのグノーシスはいずれも、イメージを〈復活〉の要素そのものとして構想しており、再び姿を現すものは、エイドス、つまりイメージだからです。人はイメージを介して救済されることになるし、みずからのイメージを見ることは救済されることを意味します。したがって、ここでゴダールが引いているのは、ごく単純にメシア的神学なのです。ゴダールはつまり、イメージをその歴史的な、すなわちメシア的な身分へともたらしています。ですから、この『(複数の)映画史』を定義づけなければならないとしたら、それは映画のアポカリプスであると言いたい。これが映画を千年間、支配しているものなのです[『ヨハネの黙示録』20章参照]。それとは別に、ロールのゴダールがパトモス島にいる聖ヨハネのようだと言いたいわけではありませんが、いくつかの論点をはっきりと主張しておきます。第一の論点は、いわば、陰鬱なもの、破局的なもの[catastrophique]という意味でのアポカリプス的な側面ということです。ご存じのように、ユダヤ的伝統では、メシアが到来する日は、人が最も望んでいるものであると同時に、人が最も怖れているものでもあります。聖なるラビの逸話では、彼は毎日、メシアの到来を待ち構えつつ、同時にこう言って祈ります。「神よ、私がその日を見ないようにしてください。なぜなら、それはこの上なくおぞましい破局の日なのですから。メシアが到来する時間ほど、その日ほど不吉な時はありません」、と。次いで、『(複数の)映画史』はこの言葉のもう一つの、より字義的な意味、つまり啓示[révélation]という意味でも映画のアポカリプスなのです。アポカリプスは、啓示を意味します。『(複数の)映画史』は、映画の啓示、映画による映画の暴露[dévoilement]のようなものです。

では、この点を解明していくことにしましょう。ゴダールが映画のアポカリプスを行っていると言うとき、私は何を言おうとしているのでしょうか。イメージはどのようにこのメシア的な力を獲得するのでしょうか。セルジュ・ダネーは、モンタージュによって、と言いました。彼によれば、『(複数の)映画史』におけるゴダールのテーゼは、映画が探し求めていたのはモンタージュという一つの事柄だけであり、この事柄を20世紀の人間はひどく必要としていた、というものです。よいでしょう。しかし、こうした展望において、モンタージュとは何でしょうか。いやむしろ、モンタージュの可能性の条件とは何でしょうか。哲学では、カント以来、可能性の条件のことを超越論と呼んでいます。私はここで、映画の超越論とは何か、という問いを提起したいのです。モンタージュの可能性の条件とは何か。この条件は、少なくとも二つあります。第一に反復であり、第二に停止です。『(複数の)映画史』では、ゴダールは映画の超越論、映画の可能性の条件に光を当てているように思います。私たちは映画史のある段階にまで達しています。その点で、アプラと同じく、私もある種の大いなる新しさがあると思います。それは映画がその超越論、その可能性の条件を示し、顕示しているということなのです。

反復とは何でしょうか。ご承知のように、近代には偉大な反復の思想家が少なくとも四人いました。キルケゴールはもちろん、ニーチェ、ハイデガー、ジル・ドゥルーズです。彼らは皆、反復において問題なのは同一のもの[l’identique]ではないことを示しました。反復において再来するものは、同一のものではありません。反復とは、かつてあったものの可能性の回帰です。それこそが、反復の大いなる新しさです。再来するものは、可能的なものとして再来するのです。復元は、過去にその可能性――失われてしまったと思われるもの、過去が失ったと人々が考えているもの――を取り戻させます。違うのです。反復はまさに、過去が可能的なものとして再来するということを私たちに示すためにあるのです。反復と記憶[la mémoire]が近しいのはそのためです。というのも、思い出[un souvenir]とは、かつてあったものが可能的なものとして回帰することでないとしたらいったい何でしょうか。そういうわけで、反復の最初の定義を与えることができるでしょう。反復とは何かと言えば、それはかつてなかったものの思い出なのです。ですが、私が思うに――皆さんに同意していただけるかどうか分かりませんが――、これは映画の定義そのものでもあります。というのも、映画とは、かつてなかったものの思い出でないとしたらいったい何でしょうか――この語のあらゆる意味において、私たちがある映画を見るときに受ける印象においてさえ。さらに、メディアが行っているのはそれとは反対のことで、同じ手段を使いながら、つねに事実をそれが持つ可能性ぬきで与えます。メディアが与えるのは、反復することができない事実、それに対して人が無力であるような事実です。メディアの圧政が好むのは、憤慨しているけれども無力な市民たちです。メディアの圧政はこのように彼らを好み、映画の逆を行っているのです。ゴダールはここで何をしているのか。彼は私たちに対して、かつてあったものを再び可能的なものにしています。反復はこうして構成上の規範になることができるのです。

第二の要素は、停止、ヴァルター・ベンヤミンが語った「革命による中断」、何かを中断する力能です。これは非常に重要なことです。『(複数の)映画史』の構成方法に明らかなように、停止と反復は仲裁し、体系をなしています。停止が重要なのは、それがまさに、映画とたとえば語り[narration]を区別するものだからです――語りは、散文で書かれた文学一般のモデルの一つでした。ご承知のように、文学の理論家たちは、散文と詩の間の明確な弁別要素をたった一つしか見出しませんでした。彼らが見出したのは、詩では中間休止[césure]や句跨り[enjambement]を行うことができるということです。つまり、音声上の境界と意味論的な境界を対立させることができます。中間休止や句跨りとは、意味論的な境界と音声上の境界を対立させ、休止を作り出し、停止させ、徴、差異を作り出す可能性のことです。したがって、詩には停止の能力があり、散文にはありません。

さて、映画もそのような停止の力を持っていること、反復と停止は映画において体系をなしており、両者は切り離せないことを示しましょう。二つが相まって、映画のメシア的な使命[tâche]を果たしているのです。この使命、『(複数の)映画史』からも現れ出ているように思えるこの使命とは何でしょうか。それは、反復や停止が私たちに何かをもたらすということではありません。新たな創造や、ごく単純に新たなイヴ――第一の創造に基づく第二の創造――ではなく、「脱創造[décréation]」の行為なのです。それこそがむしろ、反復と停止の力です。それらはかつてあったものを脱創造し、その脱創造によってしか、反復は可能ではありません。ドゥルーズはかつて、どんな創造行為も抵抗の行為であると言っていますが、ある行為が抵抗たりうるのは、それが諸々の事実を「脱創造」する力を持っているからです。というのも、かつてあったものを脱創造できる力と能力をまず持っていなければ、私たちは何に対しても抵抗できず、事実がつねにより強力なのです。

もう一つ、私には重要に思えることがあります。あるイメージがこうして反復と停止によって加工されると、何が変えられるのかということです。それはいわば「無のイメージ」なのです。見たところ、ゴダールが私たちに示すイメージの数々は、他の映画から抜粋された、イメージのイメージですが、まさにそのことによって、それ自体をイメージとして示す能力を獲得しています。それらのイメージはもはや、私たちがただちにその意味作用――物語的なものであろうと、そうでなかろうと――をたどらなければならない何かのイメージではなく、それ自体としておのれを顕示するイメージにして手段なのです。ここで次のように結論づけることができるでしょう。私が冒頭で語った真のメシア的な力とは、イメージを、あの「イメージなき状態[sans image]」――ベンヤミンが言ったように、あらゆるイメージの避難所であるところの――にする、このような力のことなのです。

なお、アガンベンの映画論のうち、以下の4篇は邦訳で読むことができる。

- 「身振りについての覚え書き」(1991年)、『人権の彼方に――政治哲学ノート』所収、 高桑和巳訳、 以文社、2000年、53-66頁

- 「映画の一倫理のために」(1992年)、『ニンファ その他のイメージ論』所収、高桑和巳訳、慶應義塾大学出版会、2015年、53-61頁

- 「ギー・ドゥボールの映画」(1995年)、同書、62-76頁

- 「映画史上最も美しい六分間」(2005年)、『瀆神』所収、上村忠男・堤泰徳訳、月曜社、2005年、136-137頁

迂闊にも訳出を終えてから気づいたのだが、本テクストは、「ギー・ドゥボールの映画」とかなり重複している(冷静に考えれば、だからこそ『ニンファ その他のイメージ論』に収められていないのだろう)。「ギー・ドゥボールの映画」は、上記のテクストをいわば青写真として、それを膨らませたものなのであり、論の展開はほぼ同じであると考えてよい。

ということは、アガンベンはドゥボールの試み全体とゴダールの『(複数の)映画史』というプロジェクトをほぼ同一視しているということになる。実際、「ギー・ドゥボールの映画」には、「二人は長年にわたって敵対関係にあったが[……]、にもかかわらずゴダールは、ドゥボールがはじめてたどってみせたのと同じパラダイムをあらためて見いだした」とある(邦訳66頁)。アガンベンの立論の基底にあるこうした見立てそのものの妥当性については、さらなる吟味の必要があるだろう。

ゴダール新作『イメージの本(Le Livre d'image)』予告篇についての覚書

2018年のカンヌ映画祭に出品されるジャン=リュック・ゴダールの新作『イメージの本(Le Livre d'image)』の予告篇は、それ自体、実験映画のようだ。左右のビープ音と『軽蔑』ラスト付近の音声の引用で始まり、ハンス・オッテの楽曲がサウンドトラックを支配するこの1分14秒の予告篇の映像は、音声面での不穏さと相まって、異様な密度の濃さで観客に襲いかかる(追記:以下のYouTubeに転載された動画は解像度が低いので、Vimeoのオリジナル版をご覧になることをお勧めします)。

この予告篇は、どうやら複数の映像のレイヤーで構成されているようだ。そのレイヤーの重なり具合を明確に言い表すのはむずかしいが、手がかりになるのは2種類の文字情報のレイヤーだろう。

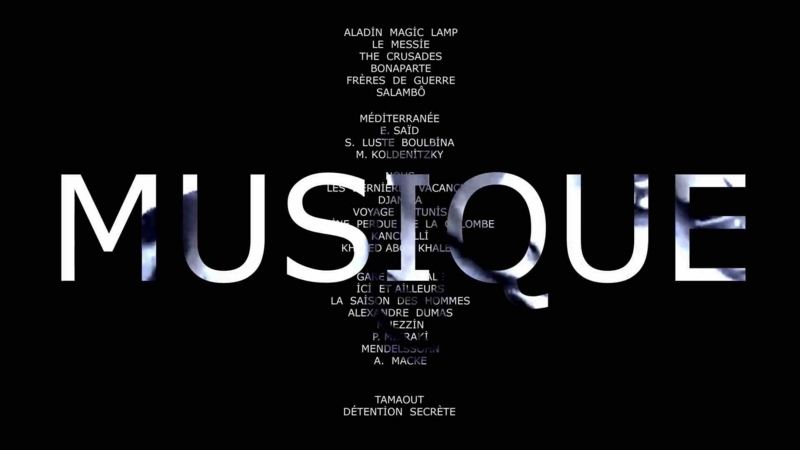

まずはっきりしているのは、「TABLEAUX」「FILMS」「TEXTES」「MUSIQUE」と続く、大きなフォントサイズで書かれた4つの単語の「後景」に、おそらく絵画、映画、文章、音楽の引用元のクレジットと思われる小さなフォントサイズの文字のリストが展開していくこと。この2つのレイヤーの前後関係は明瞭だ。

黒地に白で書かれた大きな文字を透かして、高速度で展開しているらしき映像が見え隠れするが、単に文字の「背後」に映像のレイヤーがあるだけでなく、その「手前」にも時おり映像が横切っているようだ。

垣間見える映像はほとんど判別できないが、たとえばこの箇所など、「TEXTES」という文字を透かして、かなりはっきりと情景が見て取れる(砂漠地帯でムスリムたちが祈りを捧げているように見える)。

しかし、大きな文字を透かして見える映像と、文字そのものに覆い被さる手前の映像の関係は、正直言ってよくわからない。両者の映像は同じときもあれば、異なるときもあるように見えるし、レイヤーの前後関係も不明瞭だ。

あるいは、この箇所では、シルエットではっきりと、馬に乗った二人の人物が去って行く姿が見て取れる。ただし、ここは先ほどとは違ったロジックで、複数のレイヤーの重ね合わせが行われているようだ。

いずれにせよ、見えそうで見えず、何かただならぬことが起こっている気配だけは濃密に漂ってくる。

さて、以下では、本篇を読み解くためのヒントが詰まっていると思われる小さな文字のリストに絞って、いくつか雑感を述べることにする。とはいえ、現時点(5/7現在)では当然、本篇は未見なので(カンヌ映画祭では5/11に上映予定)、以下の記述は予告篇を見てわたしが妄想したことにすぎないことをお断りしておく。

まず、このリストは全部で11枚あり、挙げられている項目は264におよぶ。84分の上映時間(ここからダウンロードできるプレスキットに基づく)に仮にこれだけの引用が詰まっているとなると、その密度は相当なものだろう。『ゴダール・ソシアリスム』(2010)の第3楽章、あるいは『アワー・ミュージック』(2004)の冒頭部分のようなコラージュが全篇にわたって続くのだろうか。前作『さらば、愛の言葉よ』(2015)のような「物語映画」から、『映画史』(1988-98)の手法への回帰がなされているのだろうか。

264項目のうち、約150は映画のタイトル(うち、ジガ・ヴェルトフ集団も含めたゴダール自身の作品が20本)、90ほどが文学者、映画人、画家、音楽家等の名前で、残りは現時点ではなんとも言えないものである(HISTOIREとか、GOOGLEとか、MARILYNとか、CONSTANTINOPLEとか)。

人名等のうち、画家はあまり多くない(ダ・ヴィンチ、ジャコメッティ、アンドレ・ドラン、ドラクロワ、クリムト、マサッチオ、カイユボット、フォンテーヌブロー派、アウグスト・マッケの9項目)。

この9項目のうち、レオナルド・ダ・ヴィンチの何が引用されているのかは、予告篇でも明かされている。末尾付近に出てくるこの天を指し示す指は、彼の《洗礼者ヨハネ》St. John the Baptist (1513-16)からとられたものと考えて間違いないだろう。

また、青騎士の画家アウグスト・マッケのどの作品が使われているかも、すでに判明している。予告篇には出てこないが、製作会社CASA AZUL FILMのホームページにみられるこのイメージは、彼の水彩画《明るい家》Das Helle Haus (1914)をかなり色調変化させて用いたものだ。実はこれはパウル・クレーらとともに赴いたチュニジア旅行の成果のひとつで、おそらくその出来事を取り上げたスイスの映画作家ブルーノ・モルのドキュメンタリー『チュニジア旅行』(2007)と関連していると思われる。

音楽関係のクレジットは、約20項目ほど。あがっているのは、バッハ、ベートーヴェン、メンデルスゾーン、プロコフィエフ、シュニトケといったクラシックの正統的な作曲家から、モーリス・ルルーやポール・ミスラキといった映画音楽の作曲家、アルヴォ・ペルト、ギヤ・カンチェリ、トーマス・スタンコ、そして予告篇にも使われているハンス・オッテといったゴダール好みの現代曲、さらにはアヌアル・ブラヒムやトルド・グスタフセンといったジャズの作曲家まで。これらの多くは、ここ30年くらいのゴダール作品がどれもそうであるように、ECMレコード(これもリストに入っている)の徴の下に置かれている。

文学者を中心とする他の人名の多くは、シェイクスピア、ドストエフスキー、フォークナー、ソレルス等々、いわば「ゴダールの図書館」でおなじみの名前が多い。とはいえ、目を引く名前もいくつもある。たとえば、ストローブ=ユイレがこだわっているイタリアの作家エリオ・ヴィットリーニの名前もみられる。

だが、アラブ世界についての考察を含むとも噂される本作との関連でより興味深いのは、ヨーロッパとその他者の関係性について思考し続けたエドワード・サイードの名前が挙がっていることかもしれない(サイードの名前の次には、彼の対話本の仏訳版に「アラブ人は語ることができるか」という序文を寄せているアルジェリア系の哲学者セルア・リュスト・ブルビナの名前もみえる)。

また、ゴダールがよく名前を挙げるアメリカの作家フレデリック・プロコシュ(彼の1950年代の小説『幸福なるアラビアの偶然』(仏語題)にゴダールはたびたび言及する)や、エジプト生まれのフランス語の作家アルベール・コスリー(日本語では『老教授ゴハルの犯罪』だけ水声社から翻訳されているが、ゴダールが参照しているのはたぶんこの小説ではないと思う)のテクストがどのように使われているのか、興味は尽きない。

さて、リストで最も興味深いのは、もちろん、264項目の過半数を占める映画タイトルだろう。ここでも、いわば「ゴダールのシネマテーク」でおなじみのタイトルは数多い。しかし、ゴダールの『映画史』が自分より後に生まれた作家をほとんど無視していたのとは違って、『イメージの本』は、予告篇のリストを一瞥するだけでも、積極的に新しい作品群を取り込もうとしているようにみえる。

ここでは二点だけ指摘するにとどめよう。まず、予告篇それ自体が実験映画的であることからも予感されるように、実験的・前衛的な傾向をもつ映画への言及が目を引く。これまでにも、ホリス・フランプトン、『我ら』NOUS(アルタヴァスト・ペレシャン)、『コミューン』LA COMMUNE(ピーター・ワトキンス)、『地中海』MÉDITERRANÉE(ジャン=ダニエル・ポレ)などはゴダールの作品世界にとって未知ではなかった(最後の『地中海』はフェルナン・ブローデルの本を指している可能性もあるが)。

カナダ在住のマルチメディア・アーティストのアル・ラズティスAL RAZUTISの名前も言及されている。彼の初期映画をめぐる実験的作品『Visual Essays: Origins of Film』(1973-84)の抜粋を見るだけでも、いかにもゴダールが興味を持ちそうな感じがする。未確認だが、彼の作品はもしかしたらゴダールの『真の偽造パスポート』Vrai faux passeport (2006)でも使われていたかもしれない。

しかし、おそらくゴダールが初めて用いる実験映画作品も少なくないはずだ。その中には、『中央地帯』LA RÉGION CENTRALE(マイケル・スノウ)や『午後の網目』MESHES OF AFTERNOON(マヤ・デレン)といった「古典」も含まれているが、それ以上に興味を惹かれるのは、「TERRORISM CONSIDERED」という項目で示されるイギリスの鬼才ピーター・ホワイトヘッドの長篇『Terrorism Considered as One of the Fine Arts』(2009)や、レイ&チャールズ・イームズの短篇『TOCCATA FOR TOY TRAINS』(1957)や、ずっと若い世代のジャック・ペルコントの短篇『APRÈS LE FEU』(2000)が入っていることだ(いずれもリンク先のYouTube等で見ることができる)。

また、リストの1枚目に出てくる「CAMÉRA ANALYTIQUE」は、イェルヴァン・ジャニキアン&アンジェラ・リッチ・ルッキのDVD付き書籍(Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, Notre caméra analytique, Post-éditions, 2015)を指しているように思えてならない(DVDには、2015年のYIDFFでも上映された『東洋のイメージ』も収められている)。というのも、ゴダールは2016年のインタビューで準備中の新作について語る際に、「ファウンド・フッテージ」に基づく考古学的作業を行っている彼らの作品に強い関心を示しているからだ(ゴダールはどうしても「例の二人のイタリア人映画作家」の名前を思い出せないのだが。ちなみに、同じく「ファウンド・フッテージ」に基づく作品を手がけているグスタフ・ドイチュは知らないという。また、このインタビューは全体的に聞き手の水準が高くめっぽう面白い)。

こうした新たな領域の開拓には、製作のジャン=ポール・バッタージャ、撮影のファブリス・アラーニョとともにクレジットされている研究者兼プログラマーのニコル・ブルネーズの助力があったに違いないが(日本語では『映画の前衛とは何か』須藤健太郎訳、2012年、現代思潮新社を読むことができる)、それがどのような体験だったのかは、きっといずれ彼女自身の口から語られることだろう。

もうひとつ指摘したいのは、映画の主題が「アラブ」であることと関わって、かなり多くのマグレブや中東の映画が参照されているらしいことだ。おそらく、そのうちゴダールにとって最も馴染み深かったのは、エジプトのユーセフ・シャヒーンの一連の作品だろう(かつてゴダールはシャヒーンの短篇『カイロ』を自作『JLG/自画像』の併映作として選び、一緒に記者会見に臨んだことがある)。リストでも、遺作となった『LE CHAOS』(2007)のほかに『GARE CENTRALE』(1958)が挙げられ、もしかしたら「BONAPARTE」や「DJAMILA」も彼の『アデュー・ボナパルト』(1985)や『ジャミラ・ブーパシャ』(1958)を指しているのかもしれない。

だが、リストにはシャヒーンにとどまらず、チュニジアの作家・映画作家ナセル・ケミール(先に言及した『チュニジア旅行』にも出演している)の砂漠三部作のうちの2本(『COLLIER PERDU DE LA COLOMBE』(1991、ただしリスト上では「COLLINE」と誤記されている)、『BAB'AZIZ'』(2005)の2本)や、同じくチュニジアのパイオニア的な女性監督Moufida Tlatliのいくつかの作品(『LA SAISON DES HOMMES』(2000)と『LES SILENCES DU PALAIS』(1994))も挙げられている。これらの作品は、スイスではヴァルター・ルグレ率いるTRIGON FILMSが配給やDVD販売を手がけているようで、そのレーベルそのものも6枚目のリストに挙がっている(ただし、「TRIGNON FILMS」となっているので、別の組織を指しているのかもしれない 【追記】ご指摘を受け、よく目を凝らして見たら「TRIGON FILMS」と正しく記載されていました)。

こうしたいわば「オーセンティック」なマグレブの映画と並んで、この11枚目のクレジットに見て取れるように、ジュリアン・デュヴィヴィエの『地の果てを行く』LA BANDERA (1935)はまだわかるとして、スティーヴン・ギャガンの『シリアナ』SYRIANA (2005)や、『バグダッドの盗賊』VOLEUR DE BAGDAD(ここではクライヴ・ドナー版、9枚目にはラオール・ウォルシュ版も)や、マイケル・ベイの『13時間 ベンガジの秘密の兵士』13 HOURS (2012)といった、ハリウッドによってでっち上げられた中東のイメージが渾然一体と取り上げられるあたりも、いかにもゴダールらしいところだろう。

ついでに言えば、この11枚目に挙がっているアスガー・ファルハディの『彼女が消えた浜辺』ABOUT ELLY (2009)や、オサマ・モハンメド、ウィアーム・シマブ・ベデルカーンの『シリア・モナムール』EAU ARGENTÉE (2014)、アブデラマン・シサコの『禁じられた歌声』TIMBUKTU (2014)といった日本でも公開・上映された話題作もいくつかリストには入っている。

こうして、リストを見るだけでもまだ見ぬ作品をつい果てしなく夢想してしまうが、個人的にちょっと驚いたことが二つある。

ひとつは、スピルバーグの『ジョーズ』LES DENTS DE LA MER (1975)がリストに入っていること。ゴダールはことあるごとにスピルバーグを(羨望まじりに?)揶揄する発言を繰り返しているが、わたしの思い違いでなければ、彼の作品を引用することはなかったのではないか。とはいえ、ゴダールは『ピラニア3D』(2015)を平気で引用する人でもあるから、驚くことはないのかもしれない。

もうひとつは、わたしが偏愛するテオ・アンゲロプロスの『霧の中の風景』(1988)が挙がっていること。「PAYSAGE DANS BROUILLARD」という表記で、冠詞が抜けているが、この作品以外には考えられまい。個人的にはこれがどういう文脈で入れられているのか、ぜひ見届けたいところだ。

『アンドレ・バザン研究』第1号の刊行

この春に刊行した『アンドレ・バザン研究』第1号(特集「作家主義再考」、非売品)に、以下の翻訳(解題つき)を寄せた。この研究誌の入手方法も含めた詳細については、アンドレ・バザン研究会の別ブログを参照してほしい。このエントリーでは、わたしが執筆した編集後記の全文も公開している。

1948年に書かれたアストリュックのいわゆる「カメラ万年筆」論は、ヌーヴェル・ヴァーグの淵源のひとつとして名高く、その内容もある程度は知られていたが、半世紀以上にわたって未邦訳のままだった。2016年にアストリュックが92歳で亡くなって、なんとしてでもこのテクストだけは訳さなければと思ってからはや一年近くが過ぎたが、この才気煥発な歴史的文書がようやく日の目を見たことを嬉しく思う。

アストリュックに関しては、その間、短い追悼の文章を書く機会も得た。「カメラ万年筆」論の解題と一部重複するが、追悼文の書誌は以下の通り。

- 「アレクサンドル・アストリュック 「カメラ万年筆」の時代の到来を高らかに宣言」、『キネマ旬報』、2017年2月下旬号(1739号)、210-211頁

とはいえ、『アンドレ・バザン研究』第1号の白眉は、内容的にも分量的にも、間違いなくバザンの「作家主義について」(野崎歓訳)とアンドリュー・サリスの「作家理論についての覚え書き、一九六二年」(木下千花訳)である。半世紀以上前の文章だが、ともにアクチュアリティを保っている。四方田犬彦氏の「映画は監督のものである」(『日本映画は信頼できるか』所収、現代思潮新社、2017年、39-59頁)と併せて読むとよいだろう。

アンヌ・ヴィアゼムスキー『彼女のひたむきな12カ月』書評

1966年夏からその翌年にかけてのゴダールとの出会いから結婚までのいきさつを振り返ったアンヌ・ヴィアゼムスキーの自伝的小説『彼女のひたむきな12カ月』(原正人訳、DU BOOKS、2016年)の書評を、産経新聞に寄せた。ここで読むことができる。

- 作者: アンヌ・ヴィアゼムスキー,原正人

- 出版社/メーカー: DU BOOKS

- 発売日: 2016/07/08

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

ヴィアゼムスキーがロベール・ブレッソンの『バルタザールどこへ行く』(1967)の撮影体験を語った旧作『少女』Jeune fille (2007)については、このエントリーで触れた。『彼女のひたむきな12カ月』Une année studieuse (2012)は、実質的にはその続篇といえるだろう。小説としてはあまりにも仕掛けがなく物足りないし、読んでいて赤面するような恥ずかしいエピソードが続出するが、それを何の衒いもなく平明かつ清澄な文体で淡々と綴っていくのは、作家魂というべきか、厚顔無恥というべきか迷うところ。ある種の魅力を放つ文体であることは間違いない。

なお、山内マリコ氏による解説でも触れられているように、本書には『一年後』Un an après (2015)というさらなる続篇もあり、そこでは68年5月の渦中に置かれたゴダールたちの姿が活写されており、ルイ・ガレルの主演による映画化も決まっているようだ。

また、本書でも語られているように、ヴィアゼムスキーは『男性・女性』などのスチル写真を担当していたマリリュ・パロリーニの手引きで、写真の道に足を踏み出す。その成果はすでに、『写真』Photographiesと題された写真集に結実しており、『ウイークエンド』などの撮影風景に加えて、たとえば『彼女のひたむきな12カ月』に出てくるナジャという名のイヌをバスタブで洗っているゴダールの姿といったプライベートな写真も多く収録されている。アマチュアのスナップ写真にしか出せないような、撮影者の親密なまなざしが伝わってくるような写真、しかしどこか冷静さが支配しているような写真には、彼女の文体にも似た手ざわりがある。

- 作者: Anne Wiazemsky

- 出版社/メーカー: Gallimard

- 発売日: 2012/11/02

- メディア: ハードカバー

- この商品を含むブログ (1件) を見る

彼女にやや先立って、おずおずと写真機を手に取り、『アルファヴィル』の活気に満ちた撮影現場を写真に収めた日本人がいることも忘れてはなるまい。その人物は、言うまでもなく山田宏一氏で、2013年に出版された写真集『NOUVELLE VAGUE』は、ヴィアゼムスキーの撮ったポートレートとはまた違った意味で、魅力的な写真にあふれている。特に、「念力だけで」撮ったという、薄暗い屋根裏部屋でのアンナ・カリーナの写真には胸が熱くなること請け合いだ。

- 作者: 山田宏一

- 出版社/メーカー: 平凡社

- 発売日: 2013/07/12

- メディア: 大型本

- この商品を含むブログ (6件) を見る

『表象』というメディウム、ほか

今日、ウェブ上に公開された表象文化論学会のニューズレター『REPRE』27に、「『表象』というメディウム」と題した小文を寄せた。『表象09』『表象10』の2号にわたって編集委員長を務めた体験を振り返りつつ、学会誌のあり方についての雑感を綴ったものである。

- 作者: 表象文化論学会

- 出版社/メーカー: 月曜社

- 発売日: 2016/04/20

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 表象文化論学会

- 出版社/メーカー: 月曜社

- 発売日: 2015/04/14

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (5件) を見る

ちなみに、『表象10』は過去最大のボリュームで、「ネゴシエーションとしてのアート」特集号の『表象05』と同じ336頁。残念ながら、この号は『表象08』とともに版元品切れとなっている。上述の雑感では記さなかったが、品切れ・重版未定の号を今後どうするのか、投稿論文のヴィジビリティをどうさらに上げていくか、といったことも『表象』の今後の課題だろう。

新刊紹介のコーナーにも、昨年末に刊行したアンドレ・バザン『オーソン・ウェルズ』の短い紹介文を書いた。

映画・映像関連書としては、他にも記念碑的な刊行物である『「記録映画」復刻版』(阪本裕文・佐藤洋解説、不二出版、2015年12月)、スピルバーグ入門にふさわしい豪華本のリチャード・シッケル『スピルバーグ その世界と人生』(大久保清朗・南波克行訳、西村書店、2015年12月)、ドイツ語圏で評判の高かったベルント・シュティーグラー『写真の映像』(竹峰義和・柳橋大輔訳、月曜社、2015年12月)が紹介されている。シュティーグラーの写真論のフランス語訳版には、ジョルジュ・ディディ=ユベルマンが序文を寄せており、その内容も気になるところだ。

- 作者: アンドレ・バザン,堀潤之

- 出版社/メーカー: インスクリプト

- 発売日: 2015/12/05

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る